2020年07月22日

九六式/九九式軽機関銃のお勉強

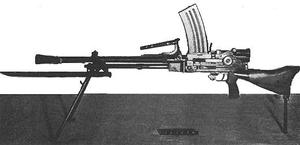

機関銃ホチイ(挨拶)

とりあえず無料で見れるのでWikipedia見ようそうしよう

九六式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%85%AD%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

九九式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E4%B9%9D%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

日本の武器兵器・機関銃(Wikipediaからリンク切れの物)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpYiVpuDqAhUCA4gKHcMdA8cQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp%2Fpart1%2Farchives%2Fcategory%2F%25E6%25A9%259F%25E9%2596%25A2%25E9%258A%2583&usg=AOvVaw0u-dxAr1cptwPB2n1QVdwe

>銃剣を付けた状態だと命中精度が上がるとの旧軍兵士や元アメリカ軍人の証言があり

(Wikipedia)

>銃剣装着は白兵のためでなく、銃口安定のためである

(日本の武器兵器)

外見上最大の識別点として着剣装置を有すると言う特徴(外国軍でもほとんど例がない)があるが、

格闘戦用ではなく命中精度向上と言う別な目的があったという点は注目に値する。

一昔前までこの点は頑なに認めない人が少なからずいたが、実戦で着剣している写真が少なからずある点や

現存物での実験で確認されているので特に余地はないだろう。

海外の反応/軍事限定

http://watch-japan.sblo.jp/article/57444092.html

良く有る動画まとめサイトであるが、コメント欄に旧軍出身者が現れて仔細な情報を語っているのが注目に値する。

「消炎効果が高く擬装すると発見困難」等々貴重な証言が多数。

比較対象として英のブレンガン、外見は九九式と似た特徴が多い。

これ前に無可動実銃持たせて貰った事あるけど、当然ながら分解結合は出来ないのでその点はこの動画でお勉強。

動作機構がかなり異なり、ボルト自体が斜めに挙動するテイルトボルト機構になっているのがわかる。

構造が全く異なり下半分がアッセンブリとして丸ごと抜けるのには驚かされた(九九式と異なるので)

英連邦では現代でもNATO弾仕様に改造された物が現役に留まっており、ボックスマガジン式軽機関銃の中では最大の成功作であると言える。

九六式と九九式軽機関銃

まず特筆すべきは内部機構の分解が動画で開設されわかりやすく展示されている点である。

ボルトが後部から簡単に引き出せ整備性はかなり高そうである。

また内部機構が異なり閂状のロック機構となっている点も注目、底面の蓋はロックを抜き出すための物。

(某無可動実銃店のブログで「意味不明な機構とされていた物)

残弾指示機構のある弾倉(無駄とされてるけど現代でも確認窓つきのマガジンあるよね)や、

精巧なプリズム照準眼鏡など非常に凝った作りで世界の一級品で日本陸軍が如何に

軽機関銃を重要視していたかが伺えます。

というか不勉強で(トイガンが出るとか想像もできなかったのが原因w)

口径以外の九六式と九九式の違いをイマイチ把握していなかったんですが、

銃身の固定機構がかなり異なりますね。

九六式はレバー(九九式と同じのもあるらしい)で九九式はボルトです。

あとエジェクションポートカバーが九六式はPKMみたいに毎回パカパカするけど九九式はM16系みたいに

最初にコッキングしたらその後開く方式。

上の方は弾倉を装着していない時の蓋です、ブレン系でよくみられる機構ですが現代銃だと64式のアタッチメント

以外で給弾口の蓋ってみませんね。

九九式の実射、弾倉がオリジナルなのが珍しい。(弾倉の持ち帰りを制限したためオリジナル弾倉が稀少らしい)

例のコメント欄の人物が仰るように下草は刈っておいた方が良さそうですね、逆にマズルブラストの影響が

わかりやすいんで動画としてはありがたいのかもしれませんが。

#追加

ZB26(チェコ機銃)

なんかブレンガンと構造違う気がする、少なくとも分解方法が違う。

テイクダウンピンを抜くとロアレシーバーアッセンブリが回転して外れる方式。

なおオープンボルトファイア方式

BRENvsBAR

BARはなんかLMGとして見るかSAWの先祖として見るかで評価が分かれる気がします。

英語の「オートマチックライフル」って単語のニュアンスはSAWの先祖みたいな少し強力な制圧射撃の出来るフルオート銃って意味合いがなんか強いらしいですが、ネタ元を忘れてしまったので確認できない。

んでまーブレンがクローズドボルトファイアっぽいけど多分演出じゃないかと思う

続きを読む

とりあえず無料で見れるのでWikipedia見ようそうしよう

九六式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%85%AD%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

九九式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E4%B9%9D%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

日本の武器兵器・機関銃(Wikipediaからリンク切れの物)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpYiVpuDqAhUCA4gKHcMdA8cQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp%2Fpart1%2Farchives%2Fcategory%2F%25E6%25A9%259F%25E9%2596%25A2%25E9%258A%2583&usg=AOvVaw0u-dxAr1cptwPB2n1QVdwe

>銃剣を付けた状態だと命中精度が上がるとの旧軍兵士や元アメリカ軍人の証言があり

(Wikipedia)

>銃剣装着は白兵のためでなく、銃口安定のためである

(日本の武器兵器)

外見上最大の識別点として着剣装置を有すると言う特徴(外国軍でもほとんど例がない)があるが、

格闘戦用ではなく命中精度向上と言う別な目的があったという点は注目に値する。

一昔前までこの点は頑なに認めない人が少なからずいたが、実戦で着剣している写真が少なからずある点や

現存物での実験で確認されているので特に余地はないだろう。

海外の反応/軍事限定

http://watch-japan.sblo.jp/article/57444092.html

良く有る動画まとめサイトであるが、コメント欄に旧軍出身者が現れて仔細な情報を語っているのが注目に値する。

「消炎効果が高く擬装すると発見困難」等々貴重な証言が多数。

比較対象として英のブレンガン、外見は九九式と似た特徴が多い。

これ前に無可動実銃持たせて貰った事あるけど、当然ながら分解結合は出来ないのでその点はこの動画でお勉強。

動作機構がかなり異なり、ボルト自体が斜めに挙動するテイルトボルト機構になっているのがわかる。

構造が全く異なり下半分がアッセンブリとして丸ごと抜けるのには驚かされた(九九式と異なるので)

英連邦では現代でもNATO弾仕様に改造された物が現役に留まっており、ボックスマガジン式軽機関銃の中では最大の成功作であると言える。

九六式と九九式軽機関銃

まず特筆すべきは内部機構の分解が動画で開設されわかりやすく展示されている点である。

ボルトが後部から簡単に引き出せ整備性はかなり高そうである。

また内部機構が異なり閂状のロック機構となっている点も注目、底面の蓋はロックを抜き出すための物。

(某無可動実銃店のブログで「意味不明な機構とされていた物)

残弾指示機構のある弾倉(無駄とされてるけど現代でも確認窓つきのマガジンあるよね)や、

精巧なプリズム照準眼鏡など非常に凝った作りで世界の一級品で日本陸軍が如何に

軽機関銃を重要視していたかが伺えます。

というか不勉強で(トイガンが出るとか想像もできなかったのが原因w)

口径以外の九六式と九九式の違いをイマイチ把握していなかったんですが、

銃身の固定機構がかなり異なりますね。

九六式はレバー(九九式と同じのもあるらしい)で九九式はボルトです。

あとエジェクションポートカバーが九六式はPKMみたいに毎回パカパカするけど九九式はM16系みたいに

最初にコッキングしたらその後開く方式。

上の方は弾倉を装着していない時の蓋です、ブレン系でよくみられる機構ですが現代銃だと64式のアタッチメント

以外で給弾口の蓋ってみませんね。

九九式の実射、弾倉がオリジナルなのが珍しい。(弾倉の持ち帰りを制限したためオリジナル弾倉が稀少らしい)

例のコメント欄の人物が仰るように下草は刈っておいた方が良さそうですね、逆にマズルブラストの影響が

わかりやすいんで動画としてはありがたいのかもしれませんが。

#追加

ZB26(チェコ機銃)

なんかブレンガンと構造違う気がする、少なくとも分解方法が違う。

テイクダウンピンを抜くとロアレシーバーアッセンブリが回転して外れる方式。

なおオープンボルトファイア方式

BRENvsBAR

BARはなんかLMGとして見るかSAWの先祖として見るかで評価が分かれる気がします。

英語の「オートマチックライフル」って単語のニュアンスはSAWの先祖みたいな少し強力な制圧射撃の出来るフルオート銃って意味合いがなんか強いらしいですが、ネタ元を忘れてしまったので確認できない。

んでまーブレンがクローズドボルトファイアっぽいけど多分演出じゃないかと思う

続きを読む

2020年07月12日

S&T製九七式狙撃銃が主役なんですよ!

皆さんこんちくわ(挨拶)

アカン買い物をしてしまいました

先にネタバレしておくと既に買い手が決っております。

減収で厳しいんだよ・・・スマヌ・・・スマヌ・・・

サムネ用

タナカワークス製の九九式長小銃(集合写真に写ってないけど九九式短小銃も)のモデルガンと

S&T製の三八式歩兵銃、そして今回の主役九七式狙撃銃です。

(何故か商品名は97式歩兵銃)

今回は九九式、三八式との比較を多用して主役の九七式狙撃銃を紹介していきます。

右より九七式狙撃銃、三八式歩兵銃、九九式長小銃、九九式短小銃(中期型)

腹を向けてるのは自重でひっくり返ったからです、S&Tのはエアソフトガン機構の関係で弾倉が二つあります。

立銃の姿勢を取ると目立つので皆さん結構工夫しています(木目調テープを張るなど)

本来なら三八式騎兵銃か四四式騎兵銃を並べたい所ですが持ってないのでご容赦を。

九九式短小銃は外国軍の小銃と大差無い全長なんですが、三八式歩兵銃と比べるとやはり短く感じますね。

三八式から九九式(短)に転換された部隊では好評だったようです。

個人的には三八式歩兵銃に対し長い重いと批評があるのは比較対象が三八式騎兵銃

(外国軍騎兵銃より短くて軽い)との比較じゃないかと思います。

三八式歩兵銃装備の兵にとって最も身近な比較対象って三八式騎兵銃だと思うんですよね。

九九式(長・短)の上帯

断面が角ばってます、九九式と三八式を見分けるポイントです。

九七式狙撃銃、三八式歩兵銃の上帯

断面が楕円形と言うか小判型と言うかそんな感じです。

単脚が付いているので九七式狙撃銃と九九式は同じ物なんじゃないかと昔思ってたんですが、

中間で特徴が混ざってるのが面白いです。

制式年次も九九式の前ですし、順当に進化していったんだな、と分かります。

九七式と三八式の(ダミー)弾倉蓋

エアソフトガンとしての給弾機構は無くダミーです、ダミーで蓋が外れる機構でもあれば

面白いかと思うんですが、実機能が無く脱落するパーツが増えるだけと言う割り切りも必要ですな。

シリアルナンバーみたいなのが入ってます、他の三八式や九七式を見せて貰った事が無いので

全ての個体に別ナンバーなのかは不明です。

実銃(モデルガンでも再現)では操作すると残弾を抜く事が可能な便利機構です。

(戦前の映画で戦死した味方の銃から弾を抜くシーンがあるとか)

固定弾倉の外国銃では他にあんまり例が無い気がする。

槓桿比較、上九七式、下三八式

写真なので分かりにくいですが、九七式狙撃銃の物は斜めに角度が付いて曲げられており、

照準眼鏡(スコープ)と干渉しづらくなっております。

安全子もライブです(写真はセイフティON状態)

三八式は凸ですが九九式は凹なあたりが異なります。

正直これは照準眼鏡が付いてると操作し辛い。

三八式と九七式の最大の違いはやっぱり照準眼鏡でしょう、スコープマウントが付く関係上

側面の構造がかなり異なります。

スコープはマウント一体の物が付属しており非常に出来が良いです。

十四年式拳銃の安全装置の様な脱着レバーが付いております。

レバーにはロック機構があり、64式小銃の切替軸みたいに引いてからでないと回りません。

レバーを回転させてから更に板バネのロックを解除するとスライドレイルから抜き出せるようになっております。

銃床の一部が削られていたりして三八式からかなり手を入れられた構造なのが分かるかと思います。

マウント自体は本体にネジ止めなんですが、若干のガタがありますね。

なんか現代のQDマウントっぽい言い回ししましたが、左側にオフセット配置されているので

装弾子(クリップ)の使用や本体の照星・照尺の使用もそのまま問題なく行えます。

スコープのレティクルパターンが見えますでしょうか?

凄く良い質感です、ミルゲージが正しいのかは不明です。

推定倍率は2.5倍くらいでリアル感もあります。

照尺比較、九七式と九九式(短)

三八式も製造年次が長いので色々バリエーションがあるのですが、S&Tの物は浅いVノッチになってますね。

三八式の後期型はピープサイトになってたと思うんですが、S&Tの九七式が正しいのかは分かりませぬ。

起こすとこんな感じです、九九式の対空照尺は正直如何なものかと思います。

コレクションとしてはゴージャスで良いんですが。

照星の比較、同じく九七式と九九式(短)

九九式は中古なので純正品ではないです、どちらもガードが付いたピラミッド型

三八式は中期型からこの形状だったとの事なので多分九七式としても正しい(と思う)

最大の違い、刻印

三八式と九七式でご覧の通り異なります、三八式刻印で狙撃銃仕様の

三八式改狙撃銃が別に存在するらしいのでそっちもモデルアップされたら面白いですね。

なお買う金があるとは言っていない。

ガス抜き孔が二つで一つになった九九式とはやっぱり異なります。

下帯比較、脚が付いてるのが九七式、無しが三八式。

三八式がバネ止めなのに対して九七式は九九式と同じくネジ止めです。

S&Tの物はバネのテンションが弱く執銃でズレる事があり(と言うか銃床の傷(涙))

嬉しい変更点と言えます。

木部の仕上げも九七式の方が後発だけあって良い質感になっています。

床尾の比較、カップ型の床尾板が九九式、S&Tの三八式、九七式は板型です。

三八式も後期型はカップ型だと聞いたのでS&Tの九七式が正しいのかは正直なところ不明。

三八式、九七式は銃床にミゾがあるんですが九九式は穴です。

遊底覆いに押されたゴミが溜まるのを防ぐための機構との事。

三八式、九七式に無い九九式独自の特徴として反動受けがありますね。

ピンでストックとの結合を補強しています。

そう言う事で最後にまた集合写真

うーむ、ボルトアクションは良い、スコープも良い・・・

出来る事なら手放したくない銃です、何かで話が流れたらこのまま維持したい。

仮に手放してもまた今度新しく買うゾ~

ではまた。

アカン買い物をしてしまいました

先にネタバレしておくと既に買い手が決っております。

減収で厳しいんだよ・・・スマヌ・・・スマヌ・・・

サムネ用

タナカワークス製の九九式長小銃(集合写真に写ってないけど九九式短小銃も)のモデルガンと

S&T製の三八式歩兵銃、そして今回の主役九七式狙撃銃です。

(何故か商品名は97式歩兵銃)

今回は九九式、三八式との比較を多用して主役の九七式狙撃銃を紹介していきます。

右より九七式狙撃銃、三八式歩兵銃、九九式長小銃、九九式短小銃(中期型)

腹を向けてるのは自重でひっくり返ったからです、S&Tのはエアソフトガン機構の関係で弾倉が二つあります。

立銃の姿勢を取ると目立つので皆さん結構工夫しています(木目調テープを張るなど)

本来なら三八式騎兵銃か四四式騎兵銃を並べたい所ですが持ってないのでご容赦を。

九九式短小銃は外国軍の小銃と大差無い全長なんですが、三八式歩兵銃と比べるとやはり短く感じますね。

三八式から九九式(短)に転換された部隊では好評だったようです。

個人的には三八式歩兵銃に対し長い重いと批評があるのは比較対象が三八式騎兵銃

(外国軍騎兵銃より短くて軽い)との比較じゃないかと思います。

三八式歩兵銃装備の兵にとって最も身近な比較対象って三八式騎兵銃だと思うんですよね。

九九式(長・短)の上帯

断面が角ばってます、九九式と三八式を見分けるポイントです。

九七式狙撃銃、三八式歩兵銃の上帯

断面が楕円形と言うか小判型と言うかそんな感じです。

単脚が付いているので九七式狙撃銃と九九式は同じ物なんじゃないかと昔思ってたんですが、

中間で特徴が混ざってるのが面白いです。

制式年次も九九式の前ですし、順当に進化していったんだな、と分かります。

九七式と三八式の(ダミー)弾倉蓋

エアソフトガンとしての給弾機構は無くダミーです、ダミーで蓋が外れる機構でもあれば

面白いかと思うんですが、実機能が無く脱落するパーツが増えるだけと言う割り切りも必要ですな。

シリアルナンバーみたいなのが入ってます、他の三八式や九七式を見せて貰った事が無いので

全ての個体に別ナンバーなのかは不明です。

実銃(モデルガンでも再現)では操作すると残弾を抜く事が可能な便利機構です。

(戦前の映画で戦死した味方の銃から弾を抜くシーンがあるとか)

固定弾倉の外国銃では他にあんまり例が無い気がする。

槓桿比較、上九七式、下三八式

写真なので分かりにくいですが、九七式狙撃銃の物は斜めに角度が付いて曲げられており、

照準眼鏡(スコープ)と干渉しづらくなっております。

安全子もライブです(写真はセイフティON状態)

三八式は凸ですが九九式は凹なあたりが異なります。

正直これは照準眼鏡が付いてると操作し辛い。

三八式と九七式の最大の違いはやっぱり照準眼鏡でしょう、スコープマウントが付く関係上

側面の構造がかなり異なります。

スコープはマウント一体の物が付属しており非常に出来が良いです。

十四年式拳銃の安全装置の様な脱着レバーが付いております。

レバーにはロック機構があり、64式小銃の切替軸みたいに引いてからでないと回りません。

レバーを回転させてから更に板バネのロックを解除するとスライドレイルから抜き出せるようになっております。

銃床の一部が削られていたりして三八式からかなり手を入れられた構造なのが分かるかと思います。

マウント自体は本体にネジ止めなんですが、若干のガタがありますね。

なんか現代のQDマウントっぽい言い回ししましたが、左側にオフセット配置されているので

装弾子(クリップ)の使用や本体の照星・照尺の使用もそのまま問題なく行えます。

スコープのレティクルパターンが見えますでしょうか?

凄く良い質感です、ミルゲージが正しいのかは不明です。

推定倍率は2.5倍くらいでリアル感もあります。

照尺比較、九七式と九九式(短)

三八式も製造年次が長いので色々バリエーションがあるのですが、S&Tの物は浅いVノッチになってますね。

三八式の後期型はピープサイトになってたと思うんですが、S&Tの九七式が正しいのかは分かりませぬ。

起こすとこんな感じです、九九式の対空照尺は正直如何なものかと思います。

コレクションとしてはゴージャスで良いんですが。

照星の比較、同じく九七式と九九式(短)

九九式は中古なので純正品ではないです、どちらもガードが付いたピラミッド型

三八式は中期型からこの形状だったとの事なので多分九七式としても正しい(と思う)

最大の違い、刻印

三八式と九七式でご覧の通り異なります、三八式刻印で狙撃銃仕様の

三八式改狙撃銃が別に存在するらしいのでそっちもモデルアップされたら面白いですね。

なお買う金があるとは言っていない。

ガス抜き孔が二つで一つになった九九式とはやっぱり異なります。

下帯比較、脚が付いてるのが九七式、無しが三八式。

三八式がバネ止めなのに対して九七式は九九式と同じくネジ止めです。

S&Tの物はバネのテンションが弱く執銃でズレる事があり(と言うか銃床の傷(涙))

嬉しい変更点と言えます。

木部の仕上げも九七式の方が後発だけあって良い質感になっています。

床尾の比較、カップ型の床尾板が九九式、S&Tの三八式、九七式は板型です。

三八式も後期型はカップ型だと聞いたのでS&Tの九七式が正しいのかは正直なところ不明。

三八式、九七式は銃床にミゾがあるんですが九九式は穴です。

遊底覆いに押されたゴミが溜まるのを防ぐための機構との事。

三八式、九七式に無い九九式独自の特徴として反動受けがありますね。

ピンでストックとの結合を補強しています。

そう言う事で最後にまた集合写真

うーむ、ボルトアクションは良い、スコープも良い・・・

出来る事なら手放したくない銃です、何かで話が流れたらこのまま維持したい。

仮に手放してもまた今度新しく買うゾ~

ではまた。

2020年07月12日

日本軍/自衛隊小銃覚え書き

個人用メモ、備忘録です(´・∀・`)

【室町後期】

種子島銃の伝来以前に既に差し火式の棒火矢が存在したらしい

(もののけ姫のアレの元ネタ)

【戦国~江戸後期】

総称して和銃と称される物が存在した訳であるが今回割愛する

【幕末期】

予算が無い藩では戦国時代の鉄砲足軽そのまんま、一方では当時の最新式の

後装式ボルトアクションライフル銃まで存在し、銃器博物館の様相を呈していた。

種類が多すぎるので気になる物だけピックアップしておく。

火縄銃

燧石式ゲベール銃(フリントロック式)

管打ち式ゲベール銃(パーカッション式だがライフリングが無い)

ヤーゲル銃(初期のライフル銃だが装填が困難で発射速度が遅い)

ミニエー銃(ミニエ弾を使う銃の総称だったらしい)

シャスポー銃(初期の後装式ボルトアクションライフル)

スペンセル(スペンサー)銃(陽だまりの樹で幕府歩兵が使っていた物)

【明治建軍期】

スナイドル銃(幕末期から既に輸入されていた物、日清戦争まで二線級装備として残存していた)

マルチニー・ヘンリー銃(日露戦争でも海軍兵が使用している写真があった)

【明治時代】

十三年式村田銃(金属薬莢を使用する後装式単発ボルトアクション)

十八年式式村田銃(同改良型)

二十二年式式村田銃(8mm口径、通称連発村田銃、チューブマガジンだった)

三十年式歩兵銃(6.5mm、固定弾倉式)

三十年式騎兵銃

三十五年式式海軍銃

三八式歩兵銃(実は日露戦争には間に合っていない)

三八式騎兵銃

四四式騎兵銃(固定式銃剣と叉銃鈎が付いた物、大別して前期、中期、後期がある)

【大正時代】

試製狙撃銃(WW1の情報からか既に大正期に試作が始まっていた模様)

【昭和時代】

三八式短小銃(試作もしくは戦後改造品と思っていたが、どうも日本軍での実戦配備写真があるらしい(未確認))

三八式砲兵銃(これは歩兵銃を戦後に中国大陸で改造した物の俗称らしい)

仮称・脚付き歩兵銃(三八式の最後期型、九七式狙撃銃のような短脚が付いている)

九七式狙撃銃(三八式ベースの狙撃銃、刻印が異なり脚が付いている)

三八式改狙撃銃(製造工程で特に命中精度が良い物を選別して狙撃銃仕様に改めた物、刻印が三八式)

九九式(長)小銃(7.7mm口径の歩兵銃サイズの物)

九九式(短)小銃(歩兵銃と騎兵銃の中間程度の長さ、7.7mm口径、前期、中期、後期、末期に大別できる)

特式小銃(海軍が独自に制作した物であるが、外見上は九九式の後期型である)

試製自動小銃・甲号(小倉工廠)

試製自動小銃・乙号(瓦斯電)

試製自動小銃・丙号(日特金)

四式小銃(海軍が制作した物でM1ガーランドの動作機構をコピーしている)

【予備隊・保安隊・自衛隊時代】

九九式小銃改(薬室をボーリングして米軍の30_06弾を使用可能にした物)

スプリングフィールドM1903A4(狙撃銃)

M1カービン(予備隊創設時の主力小銃、実はライセンス生産も行っていた模様)

M1ガーランド(近年まで儀仗隊用に残存していた)

M16(試験用、A1ではない)

AR-18(仕様が異なる物が試験されていたが不採用)

64式小銃(みんな大好きバネピンちゃん!)

89式小銃

M4A1カービン(特殊作戦群のみと思われます)

5.56mm特殊小銃(b)(HK416と思われます)

20式小銃(New!)

【室町後期】

種子島銃の伝来以前に既に差し火式の棒火矢が存在したらしい

(もののけ姫のアレの元ネタ)

【戦国~江戸後期】

総称して和銃と称される物が存在した訳であるが今回割愛する

【幕末期】

予算が無い藩では戦国時代の鉄砲足軽そのまんま、一方では当時の最新式の

後装式ボルトアクションライフル銃まで存在し、銃器博物館の様相を呈していた。

種類が多すぎるので気になる物だけピックアップしておく。

火縄銃

燧石式ゲベール銃(フリントロック式)

管打ち式ゲベール銃(パーカッション式だがライフリングが無い)

ヤーゲル銃(初期のライフル銃だが装填が困難で発射速度が遅い)

ミニエー銃(ミニエ弾を使う銃の総称だったらしい)

シャスポー銃(初期の後装式ボルトアクションライフル)

スペンセル(スペンサー)銃(陽だまりの樹で幕府歩兵が使っていた物)

【明治建軍期】

スナイドル銃(幕末期から既に輸入されていた物、日清戦争まで二線級装備として残存していた)

マルチニー・ヘンリー銃(日露戦争でも海軍兵が使用している写真があった)

【明治時代】

十三年式村田銃(金属薬莢を使用する後装式単発ボルトアクション)

十八年式式村田銃(同改良型)

二十二年式式村田銃(8mm口径、通称連発村田銃、チューブマガジンだった)

三十年式歩兵銃(6.5mm、固定弾倉式)

三十年式騎兵銃

三十五年式式海軍銃

三八式歩兵銃(実は日露戦争には間に合っていない)

三八式騎兵銃

四四式騎兵銃(固定式銃剣と叉銃鈎が付いた物、大別して前期、中期、後期がある)

【大正時代】

試製狙撃銃(WW1の情報からか既に大正期に試作が始まっていた模様)

【昭和時代】

三八式短小銃(試作もしくは戦後改造品と思っていたが、どうも日本軍での実戦配備写真があるらしい(未確認))

三八式砲兵銃(これは歩兵銃を戦後に中国大陸で改造した物の俗称らしい)

仮称・脚付き歩兵銃(三八式の最後期型、九七式狙撃銃のような短脚が付いている)

九七式狙撃銃(三八式ベースの狙撃銃、刻印が異なり脚が付いている)

三八式改狙撃銃(製造工程で特に命中精度が良い物を選別して狙撃銃仕様に改めた物、刻印が三八式)

九九式(長)小銃(7.7mm口径の歩兵銃サイズの物)

九九式(短)小銃(歩兵銃と騎兵銃の中間程度の長さ、7.7mm口径、前期、中期、後期、末期に大別できる)

特式小銃(海軍が独自に制作した物であるが、外見上は九九式の後期型である)

試製自動小銃・甲号(小倉工廠)

試製自動小銃・乙号(瓦斯電)

試製自動小銃・丙号(日特金)

四式小銃(海軍が制作した物でM1ガーランドの動作機構をコピーしている)

【予備隊・保安隊・自衛隊時代】

九九式小銃改(薬室をボーリングして米軍の30_06弾を使用可能にした物)

スプリングフィールドM1903A4(狙撃銃)

M1カービン(予備隊創設時の主力小銃、実はライセンス生産も行っていた模様)

M1ガーランド(近年まで儀仗隊用に残存していた)

M16(試験用、A1ではない)

AR-18(仕様が異なる物が試験されていたが不採用)

64式小銃(みんな大好きバネピンちゃん!)

89式小銃

M4A1カービン(特殊作戦群のみと思われます)

5.56mm特殊小銃(b)(HK416と思われます)

20式小銃(New!)

2020年07月09日

原点(?)を振り返ってDAD9特集

大体80年代に「DAD9」(ダブル・アクション、ダブルカラムマガジン、9x19mm口径)が急速に普及して

西側の軍用拳銃が世代交代して現代に至っている訳ですが、それもまた米軍のM17(M18)の様に

また次世代への転換期を迎えつつあります。

おぢさんの年齢的にこの世代の拳銃が「現用タイプ」だったんですが、自衛隊もSFP9で世代交代を

迎えつつあるので原点を振り返ってみようかと思います。

ベレッタM9(92FS)

この銃の話題出すたびに言ってますが90年代の人気は相当な物で「ベレッタに非ずば拳銃に非ず」

と言った雰囲気でベレッタベレッタと草木も靡いていた時代でしたが、M9A3があっさりハネられたあたり

時代が変わったと言わざるをえません。

そうなってくると逆に興味が沸いてくるんですがね!(笑)

まーなんだかんだ言っても天下のメリケン軍採用品で数次にわたるトライアルを乗り越えてきた銃なので

一時代の代表選手と見て良いんじゃないでしょうか。

過日の日記で上げた借り物のマルシン製モデルガンを手にするまで気が付かなかったのですが、

マニュアルセイフティを掛けた状態ではディスコネクトだけでトリガー自体はフリーで引けるのは実銃も同じようです。

SIG/SAUER P226Navy

当のベレッタM9と最後まで争い、高性能拳銃として常に名前が挙がるのがP226です。

結局米海軍ではベレッタのスライド破断事故を理由にMk-24として採用しています。

多分海軍仕様と同等の市販品、個人的にはチェッカリンググリップの方が好みです(少し古い)

マニュアルセイフティを廃しデコッキングのみとしたファーストアクションが特徴ですが、結局の所今でも賛否あるようです。

自衛隊が同銃ではなくP220を採用した事で未だに言われてますが、自衛隊が1979年にトライアルしてたのに対し

1981年の米軍XM9トライアルに間に合わなかったと書いてあるので単純に間に合って無かっただけですね。

ColtSSP(M1971)

XM9トライアルには自主撤退して以後販売中止となったマイナー銃ですが、見た感じベレッタ92シリーズに

引けを取らない出来映えに見えます、後のダブルイーグルよりよっぽど洗練されて見えるんですが。

民間市販もしなかったようで、映画などへの出演も無く当然トイガン化されないので有名メーカーの意欲作

なのに日本ではマイナーな存在になっています。

S&W M459

前々から書いてますが初めて読んだ月刊GunがM745vsコルトゴールドカップナショナルマッチだった

影響でS&WのDAオートにはそれなりに思い入れがありますが、米軍のXM9トライアルにも落選しており

イマイチ影の薄い拳銃です。

2ndジェネレーションでM39よりも安全装置が進化しており、9mmの多弾数弾倉を装備して進化しています。

昔MGCがモデルアップしていたのでガスガンやモデルガンが今でも中古流通していますが、軍用で無いと

言うのはやっぱりアピールに欠ける感を受けますね。

ルガーP85

何かジャングリッシュ(日本訛りの英語)を表現するのにLとRを全部入れ替えるらしいですが、

ドイツルガー(L)とスタームルガー(R)でガキの頃は割と混乱させられました。

よく「ルガーP-08の後継がルガーP85なのか!」と発言して「アールトエルノ区別モ出来ナイ癖ニー」とペリー提督に怒られた物です(捏造)

肝心の銃の方ですがロストワックス鋳造を多用した製法で安いとの事で、なんかシルエットも丸っこいです、

M4シャーマンみたいな感じでアメリカンなのかもしれません。

銃としてはデコッキングレバー兼用のマニュアルセイフティがスライドに付いており、

「DAD9」世代としては標準的な操作形態になっています。

これは1984年の追加トライアルにやっとサンプル提出が間に合ったとの事で、もう少し登場が早ければ

採用の目があったとか言われてますね。

後継のP95は少数が米陸軍機甲師団向けに採用されたとの事です。

トイガンとしてはマルイのエアコキがモデルアップされてますが、知人にあげてしまったので今手元には残っていません。

Browning Hi-Power BDA

なんかようつべでは動画が見つかりませんでした、ハイキャパシティオートの第一世代となった

”ブローニング13連発”の後継モデルですが、イマイチセールスでは振るわない感じのマイナーモデルです。

トイガンとしてもモデルアップされず、セガサターンの社外品光線銃で似た形状の物があった程度です。

ブローニング社は他社OEM製品にも「BDA(ブローニングダブルアクション)」の商品名を付けて

販売してたので、P220の米国市販バージョンなんかがたまに混同されてて検索が少し面倒です。

StarM28

日本ではマイナー極まりないスペインのスター社の拳銃で妙にCz75っぽいスタイルをした銃です。

なんかメタルギアソリッドに出てくる架空銃っぽい。

9mmの多弾弾倉になっている他、Cz75と異なりスライド側のデコッキング兼用マニュアルセイフティに

なっているのが特徴です。

ノリンコNz75やIMIジェリコみたいにCz75クローンでもデコッキング兼用のマニュアルセイフティに

なっている例が凄く多いですね。

Cz75B

有名野球選手と同じ名前のライターや飴屋さんの漫画の影響で熱烈的なファンが多い銃ですねそうですね。

まー軍用としての採用例は半島の北の方でしか知りませぬ。

とは言えクローンモデルも多く一時代を築いた銃なのは確かなので紹介しない訳にも行かないでしょう。

マニュアルセイフティはコック&ロックのみでデコッキング機構はありません(バリエーションが多いので他は知らん)

リボルバーはともかくオートでDAプルが良いと評価されてる拳銃ってCz75くらいしか知りません、

とは言えデコッキング機構が無いので活用機会がそうそう無いもどかしさ。

ワルサーP88

これも初めて買った月刊Gunで特集されてて穴があくまで読み返した記憶がある。

あの有名なP-38の後継機種と思っていたが、特にどこかの軍隊が採用すると言う事もなく、

読者投稿イラストで某ヴァンゲリオンのアスカが持ってたのが最大の活躍であった。

ワルサー社のP88やP5もSIG系の様なマニュアルセイフティを有さないデコッキングオンリーの

ファーストアクションになっている。

結構スタイルは良い銃でカコイイとは思うのだが、過去にレプリカブランド(マルシン)から出ていた

固定スライドガスガンをわざわざ探して買おうと思うほどの情熱は沸かないのであった。

ワリバシマガジンだし。

H&K P8(USP)

P7やP9は正直西ドイツの色物拳銃と思っていたが(ファンの人ゴメソw)普通のデザインに振り切った

H&Kはガチであった、戦前からのP1(P38)の座を奪った。

1993年と今回の日記の銃(大体70~80年代)では新しい銃でデザインも洗練されているのであんまし

古い気はしないが、レイルが独自規格で今の20mmレイルではない点がやはり少し時代を感じさせる。

コンベンショナルなダブル/シングルアクショントリガーでコック&ロックもデコッキングもできるセイフティが

フレームに付いていると言うあたりで割と俺個人の思う「ぼくのかんがえたさいきょうのぴすとる」である。

この銃の更新情報が入るかどうか注目しているが、現用ドイツ軍どうなってんの?

西側の軍用拳銃が世代交代して現代に至っている訳ですが、それもまた米軍のM17(M18)の様に

また次世代への転換期を迎えつつあります。

おぢさんの年齢的にこの世代の拳銃が「現用タイプ」だったんですが、自衛隊もSFP9で世代交代を

迎えつつあるので原点を振り返ってみようかと思います。

ベレッタM9(92FS)

この銃の話題出すたびに言ってますが90年代の人気は相当な物で「ベレッタに非ずば拳銃に非ず」

と言った雰囲気でベレッタベレッタと草木も靡いていた時代でしたが、M9A3があっさりハネられたあたり

時代が変わったと言わざるをえません。

そうなってくると逆に興味が沸いてくるんですがね!(笑)

まーなんだかんだ言っても天下のメリケン軍採用品で数次にわたるトライアルを乗り越えてきた銃なので

一時代の代表選手と見て良いんじゃないでしょうか。

過日の日記で上げた借り物のマルシン製モデルガンを手にするまで気が付かなかったのですが、

マニュアルセイフティを掛けた状態ではディスコネクトだけでトリガー自体はフリーで引けるのは実銃も同じようです。

SIG/SAUER P226Navy

当のベレッタM9と最後まで争い、高性能拳銃として常に名前が挙がるのがP226です。

結局米海軍ではベレッタのスライド破断事故を理由にMk-24として採用しています。

多分海軍仕様と同等の市販品、個人的にはチェッカリンググリップの方が好みです(少し古い)

マニュアルセイフティを廃しデコッキングのみとしたファーストアクションが特徴ですが、結局の所今でも賛否あるようです。

自衛隊が同銃ではなくP220を採用した事で未だに言われてますが、自衛隊が1979年にトライアルしてたのに対し

1981年の米軍XM9トライアルに間に合わなかったと書いてあるので単純に間に合って無かっただけですね。

ColtSSP(M1971)

XM9トライアルには自主撤退して以後販売中止となったマイナー銃ですが、見た感じベレッタ92シリーズに

引けを取らない出来映えに見えます、後のダブルイーグルよりよっぽど洗練されて見えるんですが。

民間市販もしなかったようで、映画などへの出演も無く当然トイガン化されないので有名メーカーの意欲作

なのに日本ではマイナーな存在になっています。

S&W M459

前々から書いてますが初めて読んだ月刊GunがM745vsコルトゴールドカップナショナルマッチだった

影響でS&WのDAオートにはそれなりに思い入れがありますが、米軍のXM9トライアルにも落選しており

イマイチ影の薄い拳銃です。

2ndジェネレーションでM39よりも安全装置が進化しており、9mmの多弾数弾倉を装備して進化しています。

昔MGCがモデルアップしていたのでガスガンやモデルガンが今でも中古流通していますが、軍用で無いと

言うのはやっぱりアピールに欠ける感を受けますね。

ルガーP85

何かジャングリッシュ(日本訛りの英語)を表現するのにLとRを全部入れ替えるらしいですが、

ドイツルガー(L)とスタームルガー(R)でガキの頃は割と混乱させられました。

よく「ルガーP-08の後継がルガーP85なのか!」と発言して「アールトエルノ区別モ出来ナイ癖ニー」とペリー提督に怒られた物です(捏造)

肝心の銃の方ですがロストワックス鋳造を多用した製法で安いとの事で、なんかシルエットも丸っこいです、

M4シャーマンみたいな感じでアメリカンなのかもしれません。

銃としてはデコッキングレバー兼用のマニュアルセイフティがスライドに付いており、

「DAD9」世代としては標準的な操作形態になっています。

これは1984年の追加トライアルにやっとサンプル提出が間に合ったとの事で、もう少し登場が早ければ

採用の目があったとか言われてますね。

後継のP95は少数が米陸軍機甲師団向けに採用されたとの事です。

トイガンとしてはマルイのエアコキがモデルアップされてますが、知人にあげてしまったので今手元には残っていません。

Browning Hi-Power BDA

なんかようつべでは動画が見つかりませんでした、ハイキャパシティオートの第一世代となった

”ブローニング13連発”の後継モデルですが、イマイチセールスでは振るわない感じのマイナーモデルです。

トイガンとしてもモデルアップされず、セガサターンの社外品光線銃で似た形状の物があった程度です。

ブローニング社は他社OEM製品にも「BDA(ブローニングダブルアクション)」の商品名を付けて

販売してたので、P220の米国市販バージョンなんかがたまに混同されてて検索が少し面倒です。

StarM28

日本ではマイナー極まりないスペインのスター社の拳銃で妙にCz75っぽいスタイルをした銃です。

なんかメタルギアソリッドに出てくる架空銃っぽい。

9mmの多弾弾倉になっている他、Cz75と異なりスライド側のデコッキング兼用マニュアルセイフティに

なっているのが特徴です。

ノリンコNz75やIMIジェリコみたいにCz75クローンでもデコッキング兼用のマニュアルセイフティに

なっている例が凄く多いですね。

Cz75B

有名野球選手と同じ名前のライターや飴屋さんの漫画の影響で熱烈的なファンが多い銃ですねそうですね。

まー軍用としての採用例は半島の北の方でしか知りませぬ。

とは言えクローンモデルも多く一時代を築いた銃なのは確かなので紹介しない訳にも行かないでしょう。

マニュアルセイフティはコック&ロックのみでデコッキング機構はありません(バリエーションが多いので他は知らん)

リボルバーはともかくオートでDAプルが良いと評価されてる拳銃ってCz75くらいしか知りません、

とは言えデコッキング機構が無いので活用機会がそうそう無いもどかしさ。

ワルサーP88

これも初めて買った月刊Gunで特集されてて穴があくまで読み返した記憶がある。

あの有名なP-38の後継機種と思っていたが、特にどこかの軍隊が採用すると言う事もなく、

読者投稿イラストで某ヴァンゲリオンのアスカが持ってたのが最大の活躍であった。

ワルサー社のP88やP5もSIG系の様なマニュアルセイフティを有さないデコッキングオンリーの

ファーストアクションになっている。

結構スタイルは良い銃でカコイイとは思うのだが、過去にレプリカブランド(マルシン)から出ていた

固定スライドガスガンをわざわざ探して買おうと思うほどの情熱は沸かないのであった。

ワリバシマガジンだし。

H&K P8(USP)

P7やP9は正直西ドイツの色物拳銃と思っていたが(ファンの人ゴメソw)普通のデザインに振り切った

H&Kはガチであった、戦前からのP1(P38)の座を奪った。

1993年と今回の日記の銃(大体70~80年代)では新しい銃でデザインも洗練されているのであんまし

古い気はしないが、レイルが独自規格で今の20mmレイルではない点がやはり少し時代を感じさせる。

コンベンショナルなダブル/シングルアクショントリガーでコック&ロックもデコッキングもできるセイフティが

フレームに付いていると言うあたりで割と俺個人の思う「ぼくのかんがえたさいきょうのぴすとる」である。

この銃の更新情報が入るかどうか注目しているが、現用ドイツ軍どうなってんの?