2025年03月06日

認識票覚え書き

この前のVショーで発注した古鷹屋さんの日本軍認識票(レプリカ)にレーザー刻印機で俺の名前を入れてモラタ

元からリプロ品を意味する「R」の刻印があるので表はリアルな日本軍規格、裏は私用で好き放題という

リバーシブル仕様となったのであった。

日本軍趣味若い頃からやってて今更なんだが実物中古の認識票には少々抵抗があり、レプリカで好きに

打刻してくれるのに出会えたのは今年に入ってからである。

キミィ!初心忘るべからずだョ!

さてオタ友だとハンドルネームとSNSアカウントしか知らなくて何かで意識失った時に緊急連絡先が

分からないとかわりとザラにあると思うのである種の実用性が発生したとも言えるのである。

持病が無い奴でも夏場は熱中症とかで倒れる可能性あるので一個持ってたほうがええゾ。

https://www.nakatashoten.com/contents/n-556.html

んでまー個人情報の塊なので現物の写真は無しにしておく。

(ワイの父方の爺ちゃんの連隊にしようとしたが実は間違ってた)

実物デッドストックが出てた時期は書式や打刻してくれる人がおらんので見送っていた。

なんか米軍のドッグタグと異なりいまいち日本軍の認識票の印象が薄いのであるが明治二十七年

には少なくとも小判型の真鍮製認識票が制定されていた事がWeb上で確認できた。

以後昭和18年の規約も似たような物なので終戦までほぼ同一の仕様と思われます。

縦書きの三行で・・・

「兵科」「連隊番号」

「中隊番号」(大隊本部付等で異なる場合あり)

「番(個人番号?)」

・・・と、明治から昭和までおおよそ統一されていたようだ。

もうちょい具体的に書くと

歩 一

中 二

番 一二三

と言った感じである

番号に関しては日本軍の物はせいぜいが三ケタであるが、一個中隊200名程度(兵科などによって異なる)ので

兵科と連隊と中隊がわかっていれば三ケタで個人特定ができる様だ。

(徴兵制で二年で入れ替わるのだが番号も入れ替わるのだろうか??)

自衛業者以外にもわかるように解釈すると、俺が子供の頃は40人くらいの学級が1学年5組くらいあったのだが、

中隊となると大体一学年と同等くらいの人数となる。

同じ学級(小隊)で仲が悪かったり疎遠だったりしても点呼の時に呼ばれるので名前と顔は覚えているが、

同じ学年(中隊)でも別な学級(小隊)だとちょっと友達とそのまた友達と有名人以外は名前と顔が一致していないが

1~200の個人番号を担任(小隊長)と学年主任(中隊長)は把握している、そんな感じだろうか?

自衛隊の物のPXショップ打刻見本では「G1234567」のようなアルファベットと7ケタの数字であった、

陸海空三自衛隊で0000001から9999999まであれば歴代の個人に永代付与しても約3000万人までは

大丈夫な計算である。

続きを読む

元からリプロ品を意味する「R」の刻印があるので表はリアルな日本軍規格、裏は私用で好き放題という

リバーシブル仕様となったのであった。

日本軍趣味若い頃からやってて今更なんだが実物中古の認識票には少々抵抗があり、レプリカで好きに

打刻してくれるのに出会えたのは今年に入ってからである。

キミィ!初心忘るべからずだョ!

さてオタ友だとハンドルネームとSNSアカウントしか知らなくて何かで意識失った時に緊急連絡先が

分からないとかわりとザラにあると思うのである種の実用性が発生したとも言えるのである。

持病が無い奴でも夏場は熱中症とかで倒れる可能性あるので一個持ってたほうがええゾ。

https://www.nakatashoten.com/contents/n-556.html

んでまー個人情報の塊なので現物の写真は無しにしておく。

(ワイの父方の爺ちゃんの連隊にしようとしたが実は間違ってた)

実物デッドストックが出てた時期は書式や打刻してくれる人がおらんので見送っていた。

なんか米軍のドッグタグと異なりいまいち日本軍の認識票の印象が薄いのであるが明治二十七年

には少なくとも小判型の真鍮製認識票が制定されていた事がWeb上で確認できた。

以後昭和18年の規約も似たような物なので終戦までほぼ同一の仕様と思われます。

縦書きの三行で・・・

「兵科」「連隊番号」

「中隊番号」(大隊本部付等で異なる場合あり)

「番(個人番号?)」

・・・と、明治から昭和までおおよそ統一されていたようだ。

もうちょい具体的に書くと

歩 一

中 二

番 一二三

と言った感じである

番号に関しては日本軍の物はせいぜいが三ケタであるが、一個中隊200名程度(兵科などによって異なる)ので

兵科と連隊と中隊がわかっていれば三ケタで個人特定ができる様だ。

(徴兵制で二年で入れ替わるのだが番号も入れ替わるのだろうか??)

自衛業者以外にもわかるように解釈すると、俺が子供の頃は40人くらいの学級が1学年5組くらいあったのだが、

中隊となると大体一学年と同等くらいの人数となる。

同じ学級(小隊)で仲が悪かったり疎遠だったりしても点呼の時に呼ばれるので名前と顔は覚えているが、

同じ学年(中隊)でも別な学級(小隊)だとちょっと友達とそのまた友達と有名人以外は名前と顔が一致していないが

1~200の個人番号を担任(小隊長)と学年主任(中隊長)は把握している、そんな感じだろうか?

自衛隊の物のPXショップ打刻見本では「G1234567」のようなアルファベットと7ケタの数字であった、

陸海空三自衛隊で0000001から9999999まであれば歴代の個人に永代付与しても約3000万人までは

大丈夫な計算である。

続きを読む

2025年03月01日

【遅報】試製二型機関短銃

鉄より強いブリキだぞオメェ!(挨拶)

つーこって北海道のガンスミスが俺のためにどえりゃー機関短銃を作ってくれた。

実物の写真が意外と出回っておりいくつかバリエーションがあるが、正直一番カッコイイタイプを

モデルアップしてくれてると思う。

中身は電動メカボが組み込まれておりBB弾がしっかり発射できると言うスグレモノ!

エアソフトガン化にあたってデフォルメがなされているが、その点を踏まえてもかなり工夫されてて

気配りが嬉しくなる逸品である。

最初に持ってきた画像は弾倉を外した所、電動ユニットへの給弾機構が見える。

弾倉はマルイのMP5用を使用、安価で入手しやすく気配りが感じられる、そして実物(ボタン式)と

異なりレバー式のマガジンキャッチなのだが、コレが剛性感がありデザインもスマートにアレンジされており

秀逸なのである、こりゃ工夫されとりますワ!

なおシリアルナンバーが入っているのでバーニングトウフで隠してあります()

後部から見た状況

レシーバーにはシリアルナンバーが入っているのでバーニングトウフで隠してあります()

フロントサイトはガード付きの物をモデルアップ、リアサイトはタンジェント式(一応稼働する)のピープサイトです。

左側にチラと見えているのはコッキングレバー

で、コッキングレバーを引くとスライド(そう、スライド式なのである)が開きエジェクションポートからは

8mm南部弾のダミーカートが見えるのである

ちなみに実物はオープンボルト式なので射撃時は後退していないと本当ならイケナイ。

閉じた状態の方が人気があったのでアレンジしたとの事、まあワイも選択式だったら閉じた方選ぶわw

ストック側面の穴はホップアップダイヤルです。

やっぱエアソフトガンとしてのデフォルメをキレイにまとめてて好印象である。

ちなみに銃身はダミーで着剣装置の突起の方がエアソフトガンとしての実バレルになります。

スライドの放熱穴は楕円型をモデルアップ、実物では丸穴のも存在。

この辺の加工技術の高さは大枚叩いただけの価値はあると唸らせるワザマエ!

このメカメカしいディテールを見よ!

なお実機能は無く固定式のダミーと割り切った設計w

とは言え中身のメカボと全く適合しない位置なのでライブ化は難しいだろうから割り切ってシンプル化して

剛性出してくれた方が良いと個人的には思う。

トリガーはテンションが一応かかってますがプラプラしてますね。

個人メイドのカスタム品なのでコストパフォーマンス的にやむを得ない所。

バネでロックされた床尾板をあけると中にバッテリーとホップ調整工具が入っている!!

この可動部の出来が良いんだなまた

(写真が失敗してるのは気にしない方向で)

#付録として試製機関短銃に関する追加情報を書く予定 続きを読む

2025年02月24日

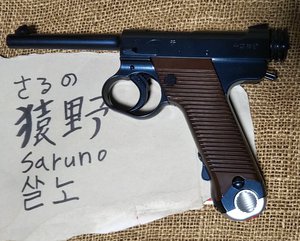

お勉強の副産物(試製超軽機関銃審査の件)

https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2006090102524950468&ID=M2006090102525450541&REFCODE=C01007114600

元々は機関短銃を調べていたのだが副産物として「試製超軽機関銃」の陸軍省による審査レポートが発見された。

受領年が昭和十三年である事が明記されている。

製造メーカーは日本特殊鋼株式会社、正式名が「試製超軽機関銃」である事が判明。

「軍用に適せず」「連発精度特に不良なり」などと言う評価である。

試製自動小銃丙号の四次試作品とされる物と基本的なデザインは似ており、後の米国M14や伊国BM59の

様なセレクティブファイア発展型である。

重たい防盾まで装備しているが、恐らくは重量で無理やり反動を抑えようとしたのではないだろうか?

銃身に冷却フィンが取り付けられているが、銃身加熱が問題視されておりクローズドボルト式で「残弾自爆

(コックオフの事)の危険性あり」と指摘されている。

現代的なアサルトラフル実包に通じる中間弾薬の研究は実はWW1頃から各国で始められており、

日本も「試製九五式実包」として6.5x30mm弾を研究していたが、検討されたのは試製二型機関短銃であり

此方の超軽機関銃では検討されなかった模様である。

組み合わされば銃器開発史を数十年早めていた・・・かも知れない。

とは言え想像しうる上限の性能に達したとしても和製M2カービンの様な物でありアサルトライフルには

なりきれない時代のあだ花かもしれない。

これは”大東亜戦争末期の秘密兵器”ではなく昭和十三年の試作品である事に留意したい。

微妙に関係ある過去記事

https://hennahanashi.militaryblog.jp/e913386.html

https://hennahanashi.militaryblog.jp/e913683.html

2025年02月16日

【速報】長芋

月の裏側にある宇宙都市サイド3はジオン公園前派出所を名乗り地球連邦政府に対し独立戦争を挑んできた、

開戦から一か月余りの戦いで地球人口の半分を氏に至らしめた。

それはさておき俺の家には長芋が届いた。

俺は自らの支払金額に恐怖した。

長芋大地に立つ(テケテーン!デデデーン!)

これが日本の機関短銃か!

(デンドンドンデンドン!デッテッテーッテーッテー!デッテッテーテッテー!テッテ!テッテ!テッテッテテ!)

2024年10月04日

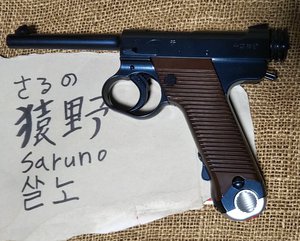

【9月日記】浜田式(一式拳銃)がやってきた!

ハイ左面!

ハイ右面!

ハイ上面!

パーティングラインと言うかなんと言うか豪快にゴリゴリ削れてて草

ハイ底面!

マガジンボトムゴリッゴリで草

良い所というかなんと言うか木目まで再現されたフェイクウッドグリップ

つーかコレ個人メイドのキャストキットなんですが、多分六研の無稼働キャストが原型ですね。

浜田式の立体模型は中田社長のコレクションにある六人部さんの作成した原型と中田商店製のアルミ文鎮、

あとは六研から発売されていた無稼働プラキャストモデルしか知らんかったので安価な立体物が入手できて

ちょっと嬉しいドスエ

5000円と書いてありますが1円とご祝儀4999円にまけてもらいました(笑

そしておまけようつべ

浜田式の分解動画、正直雑に「ブローニング(M1910?)のコピー」、少し詳しくても「オルトギース拳銃のコピー」と

紹介されている事が多いが、分解方法は独特でスライド末端にあるプレートを下に引き下げて行っている。

比較用にオルトギースとM1910の分解動画も張る

全体的なシルエットとバレルを90度水平回転させて分解する機構はオルトギース拳銃が酷似している。

浜田式と異なりグリップセイフティを有する、マニュアルセイフティっぽい部品がテイクダウンレバーとなっており

操作してスライドを外している。

結構異なる構造で浜田式は「コピー」と言うには似ていないと思う。

ブローニングM1910であるが、マルシンとコクサイからモデルガンとしてモデルアップされており、実際に

分解した事がある人も多いのではないかと思う。

まず初手でスライド先端のブッシングを素手で回転させており構造が違う事がわかると思う。

簡単に分解できるのは良いが、簡単に分解できすぎてしばしばブッシングをバネ圧で射出してしまう、

モデルガンがヤワな素材だから、というだけでなくバネ圧が強い筈の実物でも素手で回転できる程度の

テンションで固定されている。

バレルの固定は回転させてミゾにはめ込む方式でオルトギースや浜田式と異なる事が判ると思う。

またグリップセイフティを有する。

2020年12月06日

すげぇ無理して買った

バトルの末に九四式拳銃(後期型)がやってきたのであった!

正直スゲェ無理してますw

ハートフォード製ですが界隈では有名な習志野工廠様でエイジング加工された逸品です。

使用感マシマシですね、末期的な荒々しいツールマーク加工や錆塗装がなされています。

なおハートフォードの新品状態だとパーティングラインが未処理だったりします。

んでいきなり分解

引き金を引いてもシアーが動かないので整備しました。

しかしまー工具なしでここまで分解できます、手順が独特ですが手早く整備できこれ隠れた傑作!?

後は工具が必要ですがネジ回し(マイナス)一本と押しピン一本あれば通常のメンテナンスには支障ありません。

あと不具合と言うより仕様だと思いますが、前期型と比して安全子がユルくクリック感もありません。

多分この部品(引鐵鉤子)が摩耗してるのが原因だと思う、どう見ても亜鉛ダイキャストなので脆い。

と言うか摩耗で変形してバリが出てる。

多分バリを削り落とすだけで復帰すると思いますが、削るの失敗すると取り返しがつかないので

今回は注油のみで対応、8割くらいはちゃんと動作するようになりました。

今回情報提供があり「勢いよく遊底を閉鎖すると動作不良を起こさない」と言う話でした。

この個体でも同じ現象が発生していますが、遊底の閉鎖不良ではなく引鐵鈎子の嵌合不良が

衝撃(振動)でクリアされてるんじゃないかと思います。

前から持ってた前期型と比較。

正直今から買う人はタナカの奴買った方が良いと思いますw

同じ金型で作ってるようですが、仕上げは後発だけあってタナカの方が良いように見えます

(ネットで画像検索しての感想)

2020年11月14日

良い十四年式拳銃の日2020

便乗企画DEATH!(挨拶)

サムネは日独伊三国同盟かなんかです、外国銃でホイホイしようとか少ししか思ってません!

11月14日は「良い十四年式拳銃の日」だと聞いた!聞いたったら聞いた!ごめん本当は読んだ。

なお11月11日は「良い十一年式軽機関銃の日」らしいんですが撮影間に合わなかったので

同人誌用のボツ写真を引っ張り出してきました。

歪把子は倉庫にしまい込んじゃったので出すの大変なんですよ!

つーこって十四年式拳銃の写真を撮影してみましたがあんまし持ってないです。

個性的な形状なのとやはり日本軍を代表する存在であるので。

ちょっと脱線しますがやっぱり拳銃ってのはシンボリックな意味意味合いが強い存在ですね。

旧ソ連の有名なプロパガンダ写真(アレクセイ・エリョーメンコ)で持ってるのがソ連製トカレフでなくモーゼルやコルトじゃイマイチ締まらなかったと思います。

個別の解説が以下続きます。

まず一挺目は東京マルイ製エアコキ、実はこれは3代目です。

記憶にある限り二挺は壊しております、安かったので扱いも雑になってた。

中のパンフレットが新しいので(昔はワルサーMPKとかM59が乗ってた)90年代後半以降の製品だと思います。

今は無き量販店の値札が貼られています、当時の1900円シリーズはデパートや文房具屋でも取り扱いがありました。

懐かしいですが中身のユニットも懐かしくワリバシマガジンです、これ単体でBB弾が射出できる。

発泡スチロールに貼られているステッカーのデザインが凝ってて当時の東京マルイの気概を感じる。

二挺目はマルシン製固定ガス8mm仕様、グリップは旧マルゴー製ウッドグリップに換装。

初期ロットに飛びついた物。

スタイルは良いと思います、ウッドグリップなので持った質感も良い。

が、肝心の中身はダブルアクションメカがかなりクソでまともに撃てません、安全子もグラグラブラブラと落ち着かない。

コヌプレイには一番活躍してますが、目下のところホルスターの型崩れ防止用としての用途が大きいです。

なんだかんだで一番持ち出してる十四年式トイガンかもしれない。

いや、惜しくないのが一番大きい。

三挺目はハドソン製の金属モデルガン。

ハドソンの金属モデルガンはN3、N2、N1、それ以前の四種類に大別されその中でもいくつかバリエーションがある模様。

これがどれに該当するのかはイマイチ把握していない。

横浜駅の駅ナカで催されていたフリーマーケットで偶然見かけて購入した物である、裸でカートも付属しない。

中身が亜鉛合金で自然風化したのか一切動作しなくなってしまった、分解は自壊しそうで怖いのでしてない。

四挺目も同じくハドソン製の金属モデルガン。

これは実は頂き物である、ありがとうございます。ご無沙汰しておりますがお元気でしょうか?

ハドソン製のモデルガンとしての分類は不明ですが新しい年代なのでN3かな?

頂き物なので俺コレクションとしては珍しく前期型、これはコレで良いので困る。

経年で少しメッキが退色した気がする、昔はもっと黄色が濃かった。

五挺目はアルゴ舎製の水鉄砲。

これは最近購入して個別記事を書いた物、いわば最新型。

稼働箇所は無いが造形はお見事な逸品である、オススメ!

六挺目は玖珠美屋(木製品の共栄)の輪ゴム銃

初期ロットに飛びついたので現行品と異なりグリップのミゾが無い末期感が漂う逸品。

それでいてトリガーガードは前期型の形状をしているミステリアスなモデルとなっている。

コレはコレで面白いのでコレクションとしては良いかな(笑)

異物を積極的に混入させていくスタイル(笑)

CAWの陸式拳銃はスタイルは素晴らしく良いのだけど脆いと評判なので動かせない。

バリエーションとして甲型も作って欲しいが、ストックホルスター付きだと値段は目ん玉飛び出る事になりそうである。

しかしまー出来は良い。

九四式はハートフォードの物、持って見ると小柄でかなり持ちやすい。

九四式の魅力は実寸大の可動模型を手にするのが一番よくわかると思う。

インペリアルジャパニーズアーミーな銃を入れてる箱を開けたので南部式小型拳銃も撮影。

これ恩賜刻印なのでコヌプレイには使えない(よっぽど優秀な将校だけでしょ持ってるの)

法令上止む無くキンキラキンの金メッキなのでコレクションとしては良いかな。

南部式小型拳銃の黒いトイガンは木製品の共栄の木製輪ゴム銃(現行)と大昔にレジンキャストのガレージキットが

あったかなかったかと言う程度なのだが、スリムでシュっとしたシルエットが引き立って黒い方がカッコイイ。

とは言え仮に安価で出てもレア銃過ぎてコヌプレイに使えないので良いです(南無)

最初の三国同盟な画像、ベレッタM1934は最近になってホビーショップのジャンクコーナーで買った物なので

特に思い入れは無い、実は快調に動く。

ルガーP-08はMGC製の組み立てキットを自分で組み立てた物、飽きてほったらかしてたが壊れてなかった。

始めて購入したモデルガンであるが、当時はガスガン全盛期でモデルガン自体の取扱が激減していた時期で

モデルガン自体の購入に苦労した、特にルガーP-08に思い入れがあった訳ではない。

結構スタイルは良いが内部メカは大分アレンジされている、昔はアクション派モデルガンナーが居たのである。

つーこって今日の日記は終わるのである、何が何でも14日に間に合わせないとイケナイのでオチは考えていない。

ではまた。

2020年10月30日

アルゴ舎製十四年式拳銃

なんか予約してたのが忘れた頃に届いたのであった。

まーアルゴ舎の水鉄砲なんですがね!

相変わらず造形は良いです。

モナカ構造で可動部は無いですがちゃんと塗装されてて質感が良く今にも動き出しそうな雰囲気があります。

持つと軽いんですがね!

安全装置の表示が「火・安」じゃなくて「水・安」だったら笑えた(いや、それだったら買わなかったかも知れんけど)

良く出来てますがモールドのみのダミーで動きません。

裏側です。

昭和18年とか刻印がありますね。

後期型の特徴を再現しております。

マガジンキャッチもモールドのみのダミーで動きません。

水鉄砲だしな!

排莢口のあたりがパーティングラインが目立ちますね。

コスト的に止む無しかな、と。

銃口部分は彫り込んでありライフリングの表現があります。

水もちゃんとチュコチュコ出ました。

銀色に塗装されてて動きそうですが弾倉も当然一体成型のダミーで動きません。

底部には注水口があります、色が赤で凄く目立ちます。

ランヤードリンクがあるので拳銃吊り紐を装着することが可能です。

コスプレでホルスターの中身に困ったらコレでどうでしょうか?

気が向いたらグリップの木目調塗装とか安全装置の作動痕の再現とかしてみようかと思っています。

ちょっと長い文章を書いてくるのでまた。

まーアルゴ舎の水鉄砲なんですがね!

相変わらず造形は良いです。

モナカ構造で可動部は無いですがちゃんと塗装されてて質感が良く今にも動き出しそうな雰囲気があります。

持つと軽いんですがね!

安全装置の表示が「火・安」じゃなくて「水・安」だったら笑えた(いや、それだったら買わなかったかも知れんけど)

良く出来てますがモールドのみのダミーで動きません。

裏側です。

昭和18年とか刻印がありますね。

後期型の特徴を再現しております。

マガジンキャッチもモールドのみのダミーで動きません。

水鉄砲だしな!

排莢口のあたりがパーティングラインが目立ちますね。

コスト的に止む無しかな、と。

銃口部分は彫り込んでありライフリングの表現があります。

水もちゃんとチュコチュコ出ました。

銀色に塗装されてて動きそうですが弾倉も当然一体成型のダミーで動きません。

底部には注水口があります、色が赤で凄く目立ちます。

ランヤードリンクがあるので拳銃吊り紐を装着することが可能です。

コスプレでホルスターの中身に困ったらコレでどうでしょうか?

気が向いたらグリップの木目調塗装とか安全装置の作動痕の再現とかしてみようかと思っています。

ちょっと長い文章を書いてくるのでまた。

2020年09月12日

んでまー修理したんですが

ピンバイスで縦穴開けて芯材として針金通したんですが、別にそこまでする必要無かった気がする。

使用した接着剤はただのアロンアルファですが、多分硬化した部分の方が剛性ある。

安全対策でやってるんだろうけど脆い材質で普通のスチロール樹脂(ガンプラとか)よりも脆い感じですね。

少し接着剤多めに付けてヤスリで仕上げたんですが、大根おろし作る方がまだ力が要るんじゃないかってレベルでモリモリ粉末になりました。

なお折れた原因は段ボール箱に誤ってぶつけたため。

いままで無茶な扱いした事なかったけど実際にピンバイスやらヤスリ当てて思ったのは「脆い」の一言。

今まで無事だったのは執銃動作で鞘に納める以上の衝撃を与えてなかったからの一言でしょう。

うーん、見た目は良いのでもうちょっと柔軟な素材で作って欲しかったですね

(多分ABS樹脂なら撓むだけで折れなかったと思う)

白磨き風(プラモ用塗料で塗装)なのはかつての集団で古い年代の装備に合わせた物です。

戦時下には既製品も含めて黒錆染め仕上げに改められてたので九六式に合わせるには黒の方が良いです。

そしてスリングも付きました

なんか複数メーカーから複製品が出てるようですが、写真で見る限り両ナスカンでネット通販で在庫がある物で両ナスカンはS&●raf製だけでした。

革の色合いや縫い糸の光沢が気に入らないんですが、仕事帰りに秋ヴァルハラにフラリと買いに行って揃うのでありがたい所です。

最低でも弾倉嚢は必要なのですが、その辺は来月以降までお預けかな。

2020年09月11日

2020年09月09日

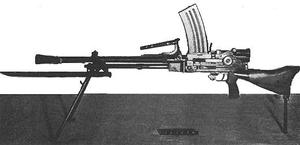

九九式の日ですが

(クリックすると大きくなるョ!)

届いたのは九六式軽機関銃だったりする。

サバゲでの実用を念頭にしたためS&T製。

KTW製より安いとは言え俺にとってはキヨミズ・ダンシングステージ・ダイビングなお値段である。

消炎器はF&F GunParts製の別売品(同時期に購入)、ダミー銃剣はKTW製のプラスチック模造です。

そういや画像容量がヤヴァいなー、と思い出したので画像は無い。

プチレビュー

・消炎器は特に問題なくポン付け。

九六式に消炎器はあまり見ない組み合わせであるが、九九式の消炎器が効果的であったとの情報を受け衝動買いした。

実物がどうなのかはよく知らないが、九九式の物とされる写真では回転止めのラッチがあり構造が違う。

他にもF&Fでは良くあるトイガン用のマズルアタッチメントが使用可能になるM14逆ネジアダプターなどを販売している。

・二脚(バイポッド)は四か所にロックがあるタイプ、前オーナーにより機関部には傷がついていた。

64式小銃と比較すると脚の開き方が狭く独特である。

・キャリングハンドル、銃把、銃床は木製。

同社製初期ロット三八式の「学習机」とか言われた奴よりかは落ち着いた色合いで木質も硬く良い雰囲気である。

アマニ油ではなくニスで仕上げてると思うけど。

持った感触は良好、グリップの溝が心地よいジャパン臭を醸し出す、前オーナーにより少し傷がついている。

・銃身の螺旋溝は凄く良い雰囲気、銃身止めがKTWと構造が違うがこっちの方が好き。

KTWのは九九式と同じ構造になった後期型との噂。

・バッテリーは交換し辛いと言うか繋いでない、他所のレビュー見てw

・照尺(リアサイト)はわざわざZB26系に似せた物になっている、距離の調整はエアソフトガンではあまり意義が無いかも。

同じZB系のブレンガンの無可動を触らせて貰った事があるが、やはりホンマモンとトイガン用のヤワな合金では違うとオモタw

・槓桿(コッキングレバー)はダミーながら可動、しかし動かすのにはコツがいる。

最初固着してるのかとおもった。

なお本物もリターンスプリングが無いのは同じ。

・蹴子(エジェクター)カバーも稼働、最初ダミーかと思ったが中のバネがヨレてるだけだった。実機能は無い。

・ブレンガンの様にマガジンウェルにカバーがある(構造がまったく違うけど)

プレス部品で弾倉に当たるのでカタカタと軽い音がする、重量は重いのに。

・なんか他にも稼働する部品があるけど実機能あるのかよくわからん。

・と言うか結構サビてる。

・なお取扱説明書は欠品

・新品の流通価格が99000円程なので少し安く買えているが、程度は中古B級品だわコレ。

・最低でも弾倉嚢と負革は購入しないと恰好がつかない、あと数万円の出血を強いられる模様。

2020年08月27日

なんか一か月更新が開いたので埋め合わせ日記

こんちくわ猿野ちゃんです!まだ死んでません!

実は転職したんですが締め日の関係で今月無給なのでヤバイです!(むきゅー!)

イベント中止でダチと会えないのでネタもないです!

ので、ようつべで画像検索したので紹介日記です

タイトルだと十一年式、九六・九九式となってますが、相当数のチェッコ機銃が混じってますね

現存する九六式軽機関銃の実射動画

マガジンは自重で落下しません(上なので)

プリズム眼鏡とか凄く凝った作りで面白い

なんかのゲームにそんまま登場してるらしいですが、MG13のマガジンを装着していると動画で明記されてますね。

武器の持ち帰りは黙認したが弾倉の持ち帰りは制限したので現存数が少なく高騰しているため代用品が多々考案されているとの事。

んでまーこれは九九式です

個人的には九六式の方がちょと好きかな、マジで違い覚えたのつい最近なもんでw

番外

外国映画の狙撃シーン集らしい、10分50秒くらいから注目

ブレンなんて狙撃銃あったかな?と思ったら普通にブレンガンで狙撃し始めましたよ!

実は転職したんですが締め日の関係で今月無給なのでヤバイです!(むきゅー!)

イベント中止でダチと会えないのでネタもないです!

ので、ようつべで画像検索したので紹介日記です

タイトルだと十一年式、九六・九九式となってますが、相当数のチェッコ機銃が混じってますね

現存する九六式軽機関銃の実射動画

マガジンは自重で落下しません(上なので)

プリズム眼鏡とか凄く凝った作りで面白い

なんかのゲームにそんまま登場してるらしいですが、MG13のマガジンを装着していると動画で明記されてますね。

武器の持ち帰りは黙認したが弾倉の持ち帰りは制限したので現存数が少なく高騰しているため代用品が多々考案されているとの事。

んでまーこれは九九式です

個人的には九六式の方がちょと好きかな、マジで違い覚えたのつい最近なもんでw

番外

外国映画の狙撃シーン集らしい、10分50秒くらいから注目

ブレンなんて狙撃銃あったかな?と思ったら普通にブレンガンで狙撃し始めましたよ!

2020年07月22日

九六式/九九式軽機関銃のお勉強

機関銃ホチイ(挨拶)

とりあえず無料で見れるのでWikipedia見ようそうしよう

九六式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%85%AD%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

九九式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E4%B9%9D%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

日本の武器兵器・機関銃(Wikipediaからリンク切れの物)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpYiVpuDqAhUCA4gKHcMdA8cQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp%2Fpart1%2Farchives%2Fcategory%2F%25E6%25A9%259F%25E9%2596%25A2%25E9%258A%2583&usg=AOvVaw0u-dxAr1cptwPB2n1QVdwe

>銃剣を付けた状態だと命中精度が上がるとの旧軍兵士や元アメリカ軍人の証言があり

(Wikipedia)

>銃剣装着は白兵のためでなく、銃口安定のためである

(日本の武器兵器)

外見上最大の識別点として着剣装置を有すると言う特徴(外国軍でもほとんど例がない)があるが、

格闘戦用ではなく命中精度向上と言う別な目的があったという点は注目に値する。

一昔前までこの点は頑なに認めない人が少なからずいたが、実戦で着剣している写真が少なからずある点や

現存物での実験で確認されているので特に余地はないだろう。

海外の反応/軍事限定

http://watch-japan.sblo.jp/article/57444092.html

良く有る動画まとめサイトであるが、コメント欄に旧軍出身者が現れて仔細な情報を語っているのが注目に値する。

「消炎効果が高く擬装すると発見困難」等々貴重な証言が多数。

比較対象として英のブレンガン、外見は九九式と似た特徴が多い。

これ前に無可動実銃持たせて貰った事あるけど、当然ながら分解結合は出来ないのでその点はこの動画でお勉強。

動作機構がかなり異なり、ボルト自体が斜めに挙動するテイルトボルト機構になっているのがわかる。

構造が全く異なり下半分がアッセンブリとして丸ごと抜けるのには驚かされた(九九式と異なるので)

英連邦では現代でもNATO弾仕様に改造された物が現役に留まっており、ボックスマガジン式軽機関銃の中では最大の成功作であると言える。

九六式と九九式軽機関銃

まず特筆すべきは内部機構の分解が動画で開設されわかりやすく展示されている点である。

ボルトが後部から簡単に引き出せ整備性はかなり高そうである。

また内部機構が異なり閂状のロック機構となっている点も注目、底面の蓋はロックを抜き出すための物。

(某無可動実銃店のブログで「意味不明な機構とされていた物)

残弾指示機構のある弾倉(無駄とされてるけど現代でも確認窓つきのマガジンあるよね)や、

精巧なプリズム照準眼鏡など非常に凝った作りで世界の一級品で日本陸軍が如何に

軽機関銃を重要視していたかが伺えます。

というか不勉強で(トイガンが出るとか想像もできなかったのが原因w)

口径以外の九六式と九九式の違いをイマイチ把握していなかったんですが、

銃身の固定機構がかなり異なりますね。

九六式はレバー(九九式と同じのもあるらしい)で九九式はボルトです。

あとエジェクションポートカバーが九六式はPKMみたいに毎回パカパカするけど九九式はM16系みたいに

最初にコッキングしたらその後開く方式。

上の方は弾倉を装着していない時の蓋です、ブレン系でよくみられる機構ですが現代銃だと64式のアタッチメント

以外で給弾口の蓋ってみませんね。

九九式の実射、弾倉がオリジナルなのが珍しい。(弾倉の持ち帰りを制限したためオリジナル弾倉が稀少らしい)

例のコメント欄の人物が仰るように下草は刈っておいた方が良さそうですね、逆にマズルブラストの影響が

わかりやすいんで動画としてはありがたいのかもしれませんが。

#追加

ZB26(チェコ機銃)

なんかブレンガンと構造違う気がする、少なくとも分解方法が違う。

テイクダウンピンを抜くとロアレシーバーアッセンブリが回転して外れる方式。

なおオープンボルトファイア方式

BRENvsBAR

BARはなんかLMGとして見るかSAWの先祖として見るかで評価が分かれる気がします。

英語の「オートマチックライフル」って単語のニュアンスはSAWの先祖みたいな少し強力な制圧射撃の出来るフルオート銃って意味合いがなんか強いらしいですが、ネタ元を忘れてしまったので確認できない。

んでまーブレンがクローズドボルトファイアっぽいけど多分演出じゃないかと思う

続きを読む

とりあえず無料で見れるのでWikipedia見ようそうしよう

九六式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%85%AD%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

九九式軽機関銃(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E4%B9%9D%E5%BC%8F%E8%BB%BD%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%8A%83

日本の武器兵器・機関銃(Wikipediaからリンク切れの物)

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpYiVpuDqAhUCA4gKHcMdA8cQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--u9j370humdba539qcybpym.jp%2Fpart1%2Farchives%2Fcategory%2F%25E6%25A9%259F%25E9%2596%25A2%25E9%258A%2583&usg=AOvVaw0u-dxAr1cptwPB2n1QVdwe

>銃剣を付けた状態だと命中精度が上がるとの旧軍兵士や元アメリカ軍人の証言があり

(Wikipedia)

>銃剣装着は白兵のためでなく、銃口安定のためである

(日本の武器兵器)

外見上最大の識別点として着剣装置を有すると言う特徴(外国軍でもほとんど例がない)があるが、

格闘戦用ではなく命中精度向上と言う別な目的があったという点は注目に値する。

一昔前までこの点は頑なに認めない人が少なからずいたが、実戦で着剣している写真が少なからずある点や

現存物での実験で確認されているので特に余地はないだろう。

海外の反応/軍事限定

http://watch-japan.sblo.jp/article/57444092.html

良く有る動画まとめサイトであるが、コメント欄に旧軍出身者が現れて仔細な情報を語っているのが注目に値する。

「消炎効果が高く擬装すると発見困難」等々貴重な証言が多数。

比較対象として英のブレンガン、外見は九九式と似た特徴が多い。

これ前に無可動実銃持たせて貰った事あるけど、当然ながら分解結合は出来ないのでその点はこの動画でお勉強。

動作機構がかなり異なり、ボルト自体が斜めに挙動するテイルトボルト機構になっているのがわかる。

構造が全く異なり下半分がアッセンブリとして丸ごと抜けるのには驚かされた(九九式と異なるので)

英連邦では現代でもNATO弾仕様に改造された物が現役に留まっており、ボックスマガジン式軽機関銃の中では最大の成功作であると言える。

九六式と九九式軽機関銃

まず特筆すべきは内部機構の分解が動画で開設されわかりやすく展示されている点である。

ボルトが後部から簡単に引き出せ整備性はかなり高そうである。

また内部機構が異なり閂状のロック機構となっている点も注目、底面の蓋はロックを抜き出すための物。

(某無可動実銃店のブログで「意味不明な機構とされていた物)

残弾指示機構のある弾倉(無駄とされてるけど現代でも確認窓つきのマガジンあるよね)や、

精巧なプリズム照準眼鏡など非常に凝った作りで世界の一級品で日本陸軍が如何に

軽機関銃を重要視していたかが伺えます。

というか不勉強で(トイガンが出るとか想像もできなかったのが原因w)

口径以外の九六式と九九式の違いをイマイチ把握していなかったんですが、

銃身の固定機構がかなり異なりますね。

九六式はレバー(九九式と同じのもあるらしい)で九九式はボルトです。

あとエジェクションポートカバーが九六式はPKMみたいに毎回パカパカするけど九九式はM16系みたいに

最初にコッキングしたらその後開く方式。

上の方は弾倉を装着していない時の蓋です、ブレン系でよくみられる機構ですが現代銃だと64式のアタッチメント

以外で給弾口の蓋ってみませんね。

九九式の実射、弾倉がオリジナルなのが珍しい。(弾倉の持ち帰りを制限したためオリジナル弾倉が稀少らしい)

例のコメント欄の人物が仰るように下草は刈っておいた方が良さそうですね、逆にマズルブラストの影響が

わかりやすいんで動画としてはありがたいのかもしれませんが。

#追加

ZB26(チェコ機銃)

なんかブレンガンと構造違う気がする、少なくとも分解方法が違う。

テイクダウンピンを抜くとロアレシーバーアッセンブリが回転して外れる方式。

なおオープンボルトファイア方式

BRENvsBAR

BARはなんかLMGとして見るかSAWの先祖として見るかで評価が分かれる気がします。

英語の「オートマチックライフル」って単語のニュアンスはSAWの先祖みたいな少し強力な制圧射撃の出来るフルオート銃って意味合いがなんか強いらしいですが、ネタ元を忘れてしまったので確認できない。

んでまーブレンがクローズドボルトファイアっぽいけど多分演出じゃないかと思う

続きを読む

2020年07月12日

S&T製九七式狙撃銃が主役なんですよ!

皆さんこんちくわ(挨拶)

アカン買い物をしてしまいました

先にネタバレしておくと既に買い手が決っております。

減収で厳しいんだよ・・・スマヌ・・・スマヌ・・・

サムネ用

タナカワークス製の九九式長小銃(集合写真に写ってないけど九九式短小銃も)のモデルガンと

S&T製の三八式歩兵銃、そして今回の主役九七式狙撃銃です。

(何故か商品名は97式歩兵銃)

今回は九九式、三八式との比較を多用して主役の九七式狙撃銃を紹介していきます。

右より九七式狙撃銃、三八式歩兵銃、九九式長小銃、九九式短小銃(中期型)

腹を向けてるのは自重でひっくり返ったからです、S&Tのはエアソフトガン機構の関係で弾倉が二つあります。

立銃の姿勢を取ると目立つので皆さん結構工夫しています(木目調テープを張るなど)

本来なら三八式騎兵銃か四四式騎兵銃を並べたい所ですが持ってないのでご容赦を。

九九式短小銃は外国軍の小銃と大差無い全長なんですが、三八式歩兵銃と比べるとやはり短く感じますね。

三八式から九九式(短)に転換された部隊では好評だったようです。

個人的には三八式歩兵銃に対し長い重いと批評があるのは比較対象が三八式騎兵銃

(外国軍騎兵銃より短くて軽い)との比較じゃないかと思います。

三八式歩兵銃装備の兵にとって最も身近な比較対象って三八式騎兵銃だと思うんですよね。

九九式(長・短)の上帯

断面が角ばってます、九九式と三八式を見分けるポイントです。

九七式狙撃銃、三八式歩兵銃の上帯

断面が楕円形と言うか小判型と言うかそんな感じです。

単脚が付いているので九七式狙撃銃と九九式は同じ物なんじゃないかと昔思ってたんですが、

中間で特徴が混ざってるのが面白いです。

制式年次も九九式の前ですし、順当に進化していったんだな、と分かります。

九七式と三八式の(ダミー)弾倉蓋

エアソフトガンとしての給弾機構は無くダミーです、ダミーで蓋が外れる機構でもあれば

面白いかと思うんですが、実機能が無く脱落するパーツが増えるだけと言う割り切りも必要ですな。

シリアルナンバーみたいなのが入ってます、他の三八式や九七式を見せて貰った事が無いので

全ての個体に別ナンバーなのかは不明です。

実銃(モデルガンでも再現)では操作すると残弾を抜く事が可能な便利機構です。

(戦前の映画で戦死した味方の銃から弾を抜くシーンがあるとか)

固定弾倉の外国銃では他にあんまり例が無い気がする。

槓桿比較、上九七式、下三八式

写真なので分かりにくいですが、九七式狙撃銃の物は斜めに角度が付いて曲げられており、

照準眼鏡(スコープ)と干渉しづらくなっております。

安全子もライブです(写真はセイフティON状態)

三八式は凸ですが九九式は凹なあたりが異なります。

正直これは照準眼鏡が付いてると操作し辛い。

三八式と九七式の最大の違いはやっぱり照準眼鏡でしょう、スコープマウントが付く関係上

側面の構造がかなり異なります。

スコープはマウント一体の物が付属しており非常に出来が良いです。

十四年式拳銃の安全装置の様な脱着レバーが付いております。

レバーにはロック機構があり、64式小銃の切替軸みたいに引いてからでないと回りません。

レバーを回転させてから更に板バネのロックを解除するとスライドレイルから抜き出せるようになっております。

銃床の一部が削られていたりして三八式からかなり手を入れられた構造なのが分かるかと思います。

マウント自体は本体にネジ止めなんですが、若干のガタがありますね。

なんか現代のQDマウントっぽい言い回ししましたが、左側にオフセット配置されているので

装弾子(クリップ)の使用や本体の照星・照尺の使用もそのまま問題なく行えます。

スコープのレティクルパターンが見えますでしょうか?

凄く良い質感です、ミルゲージが正しいのかは不明です。

推定倍率は2.5倍くらいでリアル感もあります。

照尺比較、九七式と九九式(短)

三八式も製造年次が長いので色々バリエーションがあるのですが、S&Tの物は浅いVノッチになってますね。

三八式の後期型はピープサイトになってたと思うんですが、S&Tの九七式が正しいのかは分かりませぬ。

起こすとこんな感じです、九九式の対空照尺は正直如何なものかと思います。

コレクションとしてはゴージャスで良いんですが。

照星の比較、同じく九七式と九九式(短)

九九式は中古なので純正品ではないです、どちらもガードが付いたピラミッド型

三八式は中期型からこの形状だったとの事なので多分九七式としても正しい(と思う)

最大の違い、刻印

三八式と九七式でご覧の通り異なります、三八式刻印で狙撃銃仕様の

三八式改狙撃銃が別に存在するらしいのでそっちもモデルアップされたら面白いですね。

なお買う金があるとは言っていない。

ガス抜き孔が二つで一つになった九九式とはやっぱり異なります。

下帯比較、脚が付いてるのが九七式、無しが三八式。

三八式がバネ止めなのに対して九七式は九九式と同じくネジ止めです。

S&Tの物はバネのテンションが弱く執銃でズレる事があり(と言うか銃床の傷(涙))

嬉しい変更点と言えます。

木部の仕上げも九七式の方が後発だけあって良い質感になっています。

床尾の比較、カップ型の床尾板が九九式、S&Tの三八式、九七式は板型です。

三八式も後期型はカップ型だと聞いたのでS&Tの九七式が正しいのかは正直なところ不明。

三八式、九七式は銃床にミゾがあるんですが九九式は穴です。

遊底覆いに押されたゴミが溜まるのを防ぐための機構との事。

三八式、九七式に無い九九式独自の特徴として反動受けがありますね。

ピンでストックとの結合を補強しています。

そう言う事で最後にまた集合写真

うーむ、ボルトアクションは良い、スコープも良い・・・

出来る事なら手放したくない銃です、何かで話が流れたらこのまま維持したい。

仮に手放してもまた今度新しく買うゾ~

ではまた。

アカン買い物をしてしまいました

先にネタバレしておくと既に買い手が決っております。

減収で厳しいんだよ・・・スマヌ・・・スマヌ・・・

サムネ用

タナカワークス製の九九式長小銃(集合写真に写ってないけど九九式短小銃も)のモデルガンと

S&T製の三八式歩兵銃、そして今回の主役九七式狙撃銃です。

(何故か商品名は97式歩兵銃)

今回は九九式、三八式との比較を多用して主役の九七式狙撃銃を紹介していきます。

右より九七式狙撃銃、三八式歩兵銃、九九式長小銃、九九式短小銃(中期型)

腹を向けてるのは自重でひっくり返ったからです、S&Tのはエアソフトガン機構の関係で弾倉が二つあります。

立銃の姿勢を取ると目立つので皆さん結構工夫しています(木目調テープを張るなど)

本来なら三八式騎兵銃か四四式騎兵銃を並べたい所ですが持ってないのでご容赦を。

九九式短小銃は外国軍の小銃と大差無い全長なんですが、三八式歩兵銃と比べるとやはり短く感じますね。

三八式から九九式(短)に転換された部隊では好評だったようです。

個人的には三八式歩兵銃に対し長い重いと批評があるのは比較対象が三八式騎兵銃

(外国軍騎兵銃より短くて軽い)との比較じゃないかと思います。

三八式歩兵銃装備の兵にとって最も身近な比較対象って三八式騎兵銃だと思うんですよね。

九九式(長・短)の上帯

断面が角ばってます、九九式と三八式を見分けるポイントです。

九七式狙撃銃、三八式歩兵銃の上帯

断面が楕円形と言うか小判型と言うかそんな感じです。

単脚が付いているので九七式狙撃銃と九九式は同じ物なんじゃないかと昔思ってたんですが、

中間で特徴が混ざってるのが面白いです。

制式年次も九九式の前ですし、順当に進化していったんだな、と分かります。

九七式と三八式の(ダミー)弾倉蓋

エアソフトガンとしての給弾機構は無くダミーです、ダミーで蓋が外れる機構でもあれば

面白いかと思うんですが、実機能が無く脱落するパーツが増えるだけと言う割り切りも必要ですな。

シリアルナンバーみたいなのが入ってます、他の三八式や九七式を見せて貰った事が無いので

全ての個体に別ナンバーなのかは不明です。

実銃(モデルガンでも再現)では操作すると残弾を抜く事が可能な便利機構です。

(戦前の映画で戦死した味方の銃から弾を抜くシーンがあるとか)

固定弾倉の外国銃では他にあんまり例が無い気がする。

槓桿比較、上九七式、下三八式

写真なので分かりにくいですが、九七式狙撃銃の物は斜めに角度が付いて曲げられており、

照準眼鏡(スコープ)と干渉しづらくなっております。

安全子もライブです(写真はセイフティON状態)

三八式は凸ですが九九式は凹なあたりが異なります。

正直これは照準眼鏡が付いてると操作し辛い。

三八式と九七式の最大の違いはやっぱり照準眼鏡でしょう、スコープマウントが付く関係上

側面の構造がかなり異なります。

スコープはマウント一体の物が付属しており非常に出来が良いです。

十四年式拳銃の安全装置の様な脱着レバーが付いております。

レバーにはロック機構があり、64式小銃の切替軸みたいに引いてからでないと回りません。

レバーを回転させてから更に板バネのロックを解除するとスライドレイルから抜き出せるようになっております。

銃床の一部が削られていたりして三八式からかなり手を入れられた構造なのが分かるかと思います。

マウント自体は本体にネジ止めなんですが、若干のガタがありますね。

なんか現代のQDマウントっぽい言い回ししましたが、左側にオフセット配置されているので

装弾子(クリップ)の使用や本体の照星・照尺の使用もそのまま問題なく行えます。

スコープのレティクルパターンが見えますでしょうか?

凄く良い質感です、ミルゲージが正しいのかは不明です。

推定倍率は2.5倍くらいでリアル感もあります。

照尺比較、九七式と九九式(短)

三八式も製造年次が長いので色々バリエーションがあるのですが、S&Tの物は浅いVノッチになってますね。

三八式の後期型はピープサイトになってたと思うんですが、S&Tの九七式が正しいのかは分かりませぬ。

起こすとこんな感じです、九九式の対空照尺は正直如何なものかと思います。

コレクションとしてはゴージャスで良いんですが。

照星の比較、同じく九七式と九九式(短)

九九式は中古なので純正品ではないです、どちらもガードが付いたピラミッド型

三八式は中期型からこの形状だったとの事なので多分九七式としても正しい(と思う)

最大の違い、刻印

三八式と九七式でご覧の通り異なります、三八式刻印で狙撃銃仕様の

三八式改狙撃銃が別に存在するらしいのでそっちもモデルアップされたら面白いですね。

なお買う金があるとは言っていない。

ガス抜き孔が二つで一つになった九九式とはやっぱり異なります。

下帯比較、脚が付いてるのが九七式、無しが三八式。

三八式がバネ止めなのに対して九七式は九九式と同じくネジ止めです。

S&Tの物はバネのテンションが弱く執銃でズレる事があり(と言うか銃床の傷(涙))

嬉しい変更点と言えます。

木部の仕上げも九七式の方が後発だけあって良い質感になっています。

床尾の比較、カップ型の床尾板が九九式、S&Tの三八式、九七式は板型です。

三八式も後期型はカップ型だと聞いたのでS&Tの九七式が正しいのかは正直なところ不明。

三八式、九七式は銃床にミゾがあるんですが九九式は穴です。

遊底覆いに押されたゴミが溜まるのを防ぐための機構との事。

三八式、九七式に無い九九式独自の特徴として反動受けがありますね。

ピンでストックとの結合を補強しています。

そう言う事で最後にまた集合写真

うーむ、ボルトアクションは良い、スコープも良い・・・

出来る事なら手放したくない銃です、何かで話が流れたらこのまま維持したい。

仮に手放してもまた今度新しく買うゾ~

ではまた。

2020年06月02日

戦前の国産拳銃覚え書き

ちょっと検索していたら新情報が入ったので覚え書き

戦前=明治26年~昭和20年期の物のみを限定ピックアップする

幕末期の物は今回略する。

☆印、有名なのでWikipediaでも見てくれ

☆二十六年式拳銃

・桑原製軽便拳銃(明治31年に輪動式拳銃の特許情報があり図版が類似、事実だとすると日清戦争には間に合って無い)

☆南部式甲型(グランパナンブ、ストックホルスターが付属)

☆南部式乙型(パパナンブ、四一式の仮名称まで決まっていたらしい)

☆陸式拳銃(上記乙型の海軍制式バージョン)

☆南部式小型(ベビーナンブ、使用弾まで含めてスケールダウンするのは世界的に見ても珍しい)

☆日野小室式自動拳銃(軍や警察に採用されていた訳ではない)

・試製甲号自動拳銃(関東大震災で焼失したとの話だが海外に現存物がある、ダブルカラムマガジン採用のハイキャパシティオート)

・試製乙号自動拳銃(『軍刀拳銃』に改造された物だが乙号の写真発見、十四年式のプロトタイプでよく似ている)

☆十四年式拳銃(前期型)

☆十四年式拳銃(後期型)

・九四式自動拳銃・試作型(量産型と形状が異なる、グリップが前傾したかなり気持ち悪いシルエット)

☆九四式自動拳銃(前期型)

☆九四式自動拳銃(中期型)

☆九四式自動拳銃(末期型)モデルガンが出てるので持ってる人の所行ってください。

・浜田式自動拳銃(一式)、シルエットがブローニングM1910に似ているが構造が異なる。

スライド後端を押し下げバレルは九十度回転して取り外す形式。.32ACP

・浜田式自動拳銃(二式・試作型)、上記一式拳銃をそのまま大型化したような形状。

一次試作と二次試作と思われる物の写真があり最低二種類は存在。

・浜田式自動拳銃(二式)、最終的にシルエットが異なってきたが基本構造は一式のスケールアップモデル、8mm南部

・稲垣式自動拳銃(右排莢モデル)

・稲垣式自動拳銃(上排莢モデル)エジェクションポートの位置が上と右で二種類は最低でもある。

・杉浦式小型拳銃(仮名)、.25ACPの小型モデル.32ACPモデルのそのままスケールダウンした物に見える

・杉浦式拳銃、.32ACPモデル、外見上コルト.32オート(M1903)とそっくり

実はMGCとCAWのコルト.32オートの違いを調べていて杉浦式拳銃に至ったのが本日の日記の執筆理由である。

MGCの物はバレルブッシングを内側からネジ止めする大胆アレンジで内部構造がまったく違う、昔はモデルガンにもアクション派が居たのである。

CAWが「中期型」として出した物は回転式バレルの形状を模したブッシングレスになっており、海外動画で「colt M1903」で検索した結果もブッシングレスモデルのみであった。

杉浦式は動画で完全分解していないのでよくわからなかったが、マズル形状は「前期型」のようなブッシング有りに見えた。

分解方法はコルトM1903と杉浦式は酷似したバレル回転式でほぼ同一の内部メカニズムであると推測できる。

今回.25ACPモデルの存在を始めて知ったが、ほぼ手作業で作っていたような代物なのでそのようなバリエーション展開が出来たのではないだろうかと思ってしまった。

全体の生産数が少なく仕様実例も殆ど確認できていない。

どうでも良いですがコルト.32オートのモデルガン欲しい。

#本日のおまけようつべ

杉浦式25口径モデル

杉浦式と稲垣式(右排莢モデル)

杉浦式はスライド外してくれませんがバレルブッシングの存在とバレルを回転させる分解手順(の途中)が明示。

浜田式(一式)拳銃

他にも二式とかの動画もあったけど略。

ブローニングM1900やコルトM1903と構造が異なる事が解かる。

モデルガンのM1900ではしょっちゅうブッシングを射出していたのでこの分解方式は優れていると思う。

続きを読む

戦前=明治26年~昭和20年期の物のみを限定ピックアップする

幕末期の物は今回略する。

☆印、有名なのでWikipediaでも見てくれ

☆二十六年式拳銃

・桑原製軽便拳銃(明治31年に輪動式拳銃の特許情報があり図版が類似、事実だとすると日清戦争には間に合って無い)

☆南部式甲型(グランパナンブ、ストックホルスターが付属)

☆南部式乙型(パパナンブ、四一式の仮名称まで決まっていたらしい)

☆陸式拳銃(上記乙型の海軍制式バージョン)

☆南部式小型(ベビーナンブ、使用弾まで含めてスケールダウンするのは世界的に見ても珍しい)

☆日野小室式自動拳銃(軍や警察に採用されていた訳ではない)

・試製甲号自動拳銃(関東大震災で焼失したとの話だが海外に現存物がある、ダブルカラムマガジン採用のハイキャパシティオート)

・試製乙号自動拳銃(『軍刀拳銃』に改造された物だが乙号の写真発見、十四年式のプロトタイプでよく似ている)

☆十四年式拳銃(前期型)

☆十四年式拳銃(後期型)

・九四式自動拳銃・試作型(量産型と形状が異なる、グリップが前傾したかなり気持ち悪いシルエット)

☆九四式自動拳銃(前期型)

☆九四式自動拳銃(中期型)

☆九四式自動拳銃(末期型)モデルガンが出てるので持ってる人の所行ってください。

・浜田式自動拳銃(一式)、シルエットがブローニングM1910に似ているが構造が異なる。

スライド後端を押し下げバレルは九十度回転して取り外す形式。.32ACP

・浜田式自動拳銃(二式・試作型)、上記一式拳銃をそのまま大型化したような形状。

一次試作と二次試作と思われる物の写真があり最低二種類は存在。

・浜田式自動拳銃(二式)、最終的にシルエットが異なってきたが基本構造は一式のスケールアップモデル、8mm南部

・稲垣式自動拳銃(右排莢モデル)

・稲垣式自動拳銃(上排莢モデル)エジェクションポートの位置が上と右で二種類は最低でもある。

・杉浦式小型拳銃(仮名)、.25ACPの小型モデル.32ACPモデルのそのままスケールダウンした物に見える

・杉浦式拳銃、.32ACPモデル、外見上コルト.32オート(M1903)とそっくり

実はMGCとCAWのコルト.32オートの違いを調べていて杉浦式拳銃に至ったのが本日の日記の執筆理由である。

MGCの物はバレルブッシングを内側からネジ止めする大胆アレンジで内部構造がまったく違う、昔はモデルガンにもアクション派が居たのである。

CAWが「中期型」として出した物は回転式バレルの形状を模したブッシングレスになっており、海外動画で「colt M1903」で検索した結果もブッシングレスモデルのみであった。

杉浦式は動画で完全分解していないのでよくわからなかったが、マズル形状は「前期型」のようなブッシング有りに見えた。

分解方法はコルトM1903と杉浦式は酷似したバレル回転式でほぼ同一の内部メカニズムであると推測できる。

今回.25ACPモデルの存在を始めて知ったが、ほぼ手作業で作っていたような代物なのでそのようなバリエーション展開が出来たのではないだろうかと思ってしまった。

全体の生産数が少なく仕様実例も殆ど確認できていない。

どうでも良いですがコルト.32オートのモデルガン欲しい。

#本日のおまけようつべ

杉浦式25口径モデル

杉浦式と稲垣式(右排莢モデル)

杉浦式はスライド外してくれませんがバレルブッシングの存在とバレルを回転させる分解手順(の途中)が明示。

浜田式(一式)拳銃

他にも二式とかの動画もあったけど略。

ブローニングM1900やコルトM1903と構造が異なる事が解かる。

モデルガンのM1900ではしょっちゅうブッシングを射出していたのでこの分解方式は優れていると思う。

続きを読む

2018年11月18日

11/17・18北マルシェ東京ノスタルジックデイズ参加

飛鳥山公園で行われた東京ノスタルジックデイズに参加してきました。

読者の皆さんへ説明せねばならない出来事があったのでご報告申し上げます。

15時半ごろ俺(猿野)が壇上に上がろうとし、檀上の男性MCより「蹴り落としてやろうか」と言われ引き下がる一幕がありました。

この件は別な女性スタッフの指示に従って行った結果です、”演出”なのか”連携ミス”なのかは一参加者の俺には分かりません。

多数の観客の眼前であった出来事であり、誤った形で拡散されコスプレイヤー・サバゲーマー叩きに転嫁される事を小生何よりも恐れております。

ご覧の通り凄まじく目立つ服装で、事前にTwitterにアップしているため容易に個人特定されると思いますので予防的に表明させていただきます。

なお前半は昭五式を着用していました、自身で撮影していないのでアップできません。

他にツッコミどころを箇条書きで。

・初めて参加するイベントなので前日(11/17)はレトロ調の私服で様子見してました。

・その際に主催者の方に軍装の着用ならびに小銃の持ち込みを口頭で問い合わせ許可を得ています。

・誰に言われた訳でもないですが、小銃(トイガン)にはBB弾が絶対に発射されないよう安全措置を施しています。

・巻脚絆が緩いのは着替えて撤収する予定だった所を他の参加者経由で招集された為で自分でも不満な出来です。

・襟布の交換と散髪は準備期間の問題で間に合いませんでした。

・太ってるのは多分医者に見せたら病名付くとおもいます。

・『アテクシの金カムキャラのナントカ様を汚すな!』とのお叱りは甘んじでシカト申し上げます。

読者の皆さんへ説明せねばならない出来事があったのでご報告申し上げます。

15時半ごろ俺(猿野)が壇上に上がろうとし、檀上の男性MCより「蹴り落としてやろうか」と言われ引き下がる一幕がありました。

この件は別な女性スタッフの指示に従って行った結果です、”演出”なのか”連携ミス”なのかは一参加者の俺には分かりません。

多数の観客の眼前であった出来事であり、誤った形で拡散されコスプレイヤー・サバゲーマー叩きに転嫁される事を小生何よりも恐れております。

ご覧の通り凄まじく目立つ服装で、事前にTwitterにアップしているため容易に個人特定されると思いますので予防的に表明させていただきます。

なお前半は昭五式を着用していました、自身で撮影していないのでアップできません。

他にツッコミどころを箇条書きで。

・初めて参加するイベントなので前日(11/17)はレトロ調の私服で様子見してました。

・その際に主催者の方に軍装の着用ならびに小銃の持ち込みを口頭で問い合わせ許可を得ています。

・誰に言われた訳でもないですが、小銃(トイガン)にはBB弾が絶対に発射されないよう安全措置を施しています。

・巻脚絆が緩いのは着替えて撤収する予定だった所を他の参加者経由で招集された為で自分でも不満な出来です。

・襟布の交換と散髪は準備期間の問題で間に合いませんでした。

・太ってるのは多分医者に見せたら病名付くとおもいます。

・『アテクシの金カムキャラのナントカ様を汚すな!』とのお叱りは甘んじでシカト申し上げます。

2018年10月10日

10/07与野大正時代祭り

前週から風邪を引きずってて当日も昼まで寝てた。

なんか知り合いが参加しているとの情報もあったので夕方の終わり際に到着。

なお当人は和装でブラブラしていただけである。

書生のコスプレと間違われたが、俺は平成の和装おぢさんである。

陸軍

海軍

久しぶりに軍装したくなったが、準備してないしエントリーしてない。

当日も昼まで寝てたし行ったのは想定外であった。

その後は飯屋で舌鼓を打ちつつ将来の展望について語り合ったのであった。(完)

なんか知り合いが参加しているとの情報もあったので夕方の終わり際に到着。

なお当人は和装でブラブラしていただけである。

書生のコスプレと間違われたが、俺は平成の和装おぢさんである。

陸軍

海軍

久しぶりに軍装したくなったが、準備してないしエントリーしてない。

当日も昼まで寝てたし行ったのは想定外であった。

その後は飯屋で舌鼓を打ちつつ将来の展望について語り合ったのであった。(完)

2018年09月28日

9/8バラホルカ

やべぇ、変な広告が表示されるようになったw

つーこって猿野ちゃんです、まだ生きてます。

体調不良とか色々あって更新さぼってました。

ロシア色の強いイベントですが、日本軍入場料キャッシュバックとの事で行ってきました。

イベント事体のレポートはどこか他所の優良ブログでも見てください。

ここは可愛い女の子の画像と役に立つ情報は載ってないブログです。(久しぶりに出したのこのフレーズ)

買った物と言えば唯一杉山写真館で撮影してもらった写真のみ。

スマホのスナップと比べると技術力の差が歴然。

装備自体はかなり昔に購入して一度も着ていなかった中■商店製の防暑衣です、下手すりゃ十年経ってるかも。

写真だとわかりませんが中■の警防団服なんかと一緒で妙にテカリのある生地で、

同じ中■製の九八式や昭五式(夏衣)と比して妙にパチ物感があります。

ボタンがちゃんと3ピースになってたりして部分的に出来が良い不思議な服です。

装備は有り合わせの物で適当、挺身結びした背負い袋がポインツ。

最近背負い袋のリプロ品が出てるので実用品として買い足そうかと思ってます。

スフの紐で摩耗で千切れそうなんですよ。

つーこって猿野ちゃんです、まだ生きてます。

体調不良とか色々あって更新さぼってました。

ロシア色の強いイベントですが、日本軍入場料キャッシュバックとの事で行ってきました。

イベント事体のレポートはどこか他所の優良ブログでも見てください。

ここは可愛い女の子の画像と役に立つ情報は載ってないブログです。(久しぶりに出したのこのフレーズ)

買った物と言えば唯一杉山写真館で撮影してもらった写真のみ。

スマホのスナップと比べると技術力の差が歴然。

装備自体はかなり昔に購入して一度も着ていなかった中■商店製の防暑衣です、下手すりゃ十年経ってるかも。

写真だとわかりませんが中■の警防団服なんかと一緒で妙にテカリのある生地で、

同じ中■製の九八式や昭五式(夏衣)と比して妙にパチ物感があります。

ボタンがちゃんと3ピースになってたりして部分的に出来が良い不思議な服です。

装備は有り合わせの物で適当、挺身結びした背負い袋がポインツ。

最近背負い袋のリプロ品が出てるので実用品として買い足そうかと思ってます。

スフの紐で摩耗で千切れそうなんですよ。

2018年07月27日

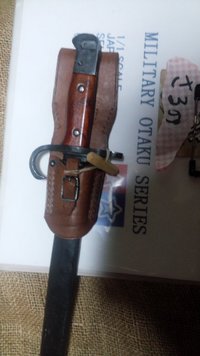

三十年式J型(追加)

金が無いのでDIY(挨拶)

ダブルフックワイヤー(つーかコレ正しい用語なんでしょうかね?俺のブログばっかり引っかかる)の金具届いたので

M7銃剣のプラモ完成、これ以上のディテールアップは他所のブログ見に行ってください。

プラモデルなので軽いので便利。

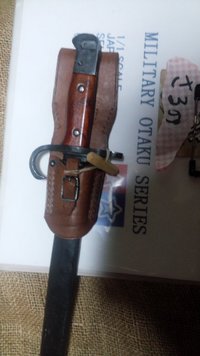

そして三十年式銃剣(中身KTW製プラ、鞘実物自衛隊再塗装品、剣差しレプリカ)

初期韓国軍はこのまんま使っていた様です。

(識者の分析によるとズボンベルトに通して上から米軍弾帯巻いてたらしい)

で、ダブルフックワイヤー(正しい用語なのか不明)が届いたのでDIY、長さは単にM9作った時の端材。

米軍型の弾帯に釣れるようになりました。

長さは計ったのではなく単に端材そんまんま。

で、こらあかんやろ(←似非関西弁)と思ったので写真を参考に目分量で適当に詰めたのがこちらでございます。

実物の自衛隊三十年式の画像はググると出てくるので各々調べてください。

#んでまー現在(2018/07/29)ググると上位がこのブログになりました

裏はこんな感じでアレンジしております。

実物(俺が見た個体)は板金のリベット止めで着脱できません、着脱式ですぐ戻せるようにしてコンパチ仕様にアレンジしました。

んでまー最終的にはベルト追加、俺が昔見せてもらった実物にはついてなかった気がする(気がするだけ)

見せてもらっただけなので細かく見分してないので使用中に切れて廃棄された物だったのかも知れない。

昔の記憶より今ある画像という事で追加しました、材料は安けりゃなんでもよかったのでダ●ソーで108円です。

本日のオマケ

黒いホルスターなら何でもいいや、と手持ちを漁っていたら出てきた。

色落ちしてたので磨いたらいい感じに。

ダブルフックワイヤー(つーかコレ正しい用語なんでしょうかね?俺のブログばっかり引っかかる)の金具届いたので

M7銃剣のプラモ完成、これ以上のディテールアップは他所のブログ見に行ってください。

プラモデルなので軽いので便利。

そして三十年式銃剣(中身KTW製プラ、鞘実物自衛隊再塗装品、剣差しレプリカ)

初期韓国軍はこのまんま使っていた様です。

(識者の分析によるとズボンベルトに通して上から米軍弾帯巻いてたらしい)

で、ダブルフックワイヤー(正しい用語なのか不明)が届いたのでDIY、長さは単にM9作った時の端材。

米軍型の弾帯に釣れるようになりました。

長さは計ったのではなく単に端材そんまんま。

で、こらあかんやろ(←似非関西弁)と思ったので写真を参考に目分量で適当に詰めたのがこちらでございます。

実物の自衛隊三十年式の画像はググると出てくるので各々調べてください。

#んでまー現在(2018/07/29)ググると上位がこのブログになりました

裏はこんな感じでアレンジしております。

実物(俺が見た個体)は板金のリベット止めで着脱できません、着脱式ですぐ戻せるようにしてコンパチ仕様にアレンジしました。

んでまー最終的にはベルト追加、俺が昔見せてもらった実物にはついてなかった気がする(気がするだけ)

見せてもらっただけなので細かく見分してないので使用中に切れて廃棄された物だったのかも知れない。

昔の記憶より今ある画像という事で追加しました、材料は安けりゃなんでもよかったのでダ●ソーで108円です。

本日のオマケ

黒いホルスターなら何でもいいや、と手持ちを漁っていたら出てきた。

色落ちしてたので磨いたらいい感じに。

2018年07月11日

奉天工廠製だと思うョ!

本日のBGMはコレでお願いします。

\デデーン/

つーこってこんちくわ、皆様の猿野ちゃんです。

どう見ても三八式です、本当にありがとうございました。

なんか因んだヒネリの利いた事でも発言してみたいところだが、俺にとって軍用ボルトアクションの

ワールドスタンダードであり、基準モデルであるので特に言う事は無い。

多分3rdロットだと思う、他の人がネットでアップしてる1stとは異なる感じ。

メイドインチャイナがシールになったョ!

この辺がロット差による最大の違いかと。

速攻で剥がせる我々にとってはとても性能の良いシールです。

他所様のブログで拝見した初期ロットのS&T三八式はシリアルナンバーの下にハッキリクッキリしたプリントでメイドインチャイナでした。

なお見た目は良いですが弾倉はダミーで実マガジンは別な箇所にあります。

画像は撮影してない。

KTW製プラ製バヨネットを装着、ガタガタしまくりますが写真撮影でポーズ取る程度なら十分でしょう。

撮影のために変な持ち方してたら金具が脱落して銃床に傷が・・・

この固定方法は結局九九式になって改良されてる点なのである意味忠実再現なのかもしれません。

まー代わりに表面仕上げの具合がわかるかと。

初期ロットよりも落ち着いた色調でオイル仕上げっぽく見せてるニス塗りです。

気が向いたら剥離してアマニ油塗ります。

#気になった点箇条書き

添付のチェック表によると初速が高くGスペック並みである。

ホップ調整を行っていないのが原因かもしれないが、下に傾けたところ弾ポロした。

実マガジンはバネで飛び出すギミックがある。

マガジンへの手動装填は行いにくい、BBローダー等の付属は無し。

コッキングは行いやすい、遊底覆の影響で少し動作音が大きい気がする、ストロークはやや短い。

弾道が素直でスコープを付ければスナイパーになる・・・、って他所で聞いたけどどうなんだろう?期待していい?

スコープマウントは無い、九七式狙撃銃変身キットみたいなのも無い、社外品に期待。

#気になった点箇条書き2

照星はガード付きのピラミッドタイプ、後期型?

照門は浅いVノッチ、現代銃と異なり一見使い難そうだが思ったより狙える。

床尾板はプレートタイプ、前期型?

三八式も製造時期で微妙なバリエーションがあるが正直把握してないので前期とか後期とかアテにしないように。

三八式刻印や菊花紋なども再現されており刻印は謎シリアル以外はかなり良好。

安全装置がライブ、分厚い防寒手袋をしてても操作できるゾ。

三人集めて叉銃したい。